Vom Firmenarchiv zum textilen Kulturerbe

Die Hanro-Sammlung im Museum.BL in Liestal

Von Dr. Leonie Häsler, wissenschaftliche Mitarbeiterin Museum.BL, und Marc Limat, Leiter Museum.BL

Bulletin 2/2025 – Patrimoine industriel, 17. juin 2025Mehr als ein Jahrhundert lang lieferte ein Unternehmen aus Liestal Strickware in die ganze Welt. Nach dem Verkauf der Marke Hanro geriet deren Mustersammlung in Vergessenheit. 2015 übernahm sie der Kanton Basel-Landschaft als Schenkung. Seitdem lässt sich ein Stück Modegeschichte am Originalstandort beforschen und erleben.

Werbefotografie für ein Hanro-Damenkleid aus wollenem, formstabilem Jacquardstrickstoff, dem sogenannten «Wevenit». Vermutlich Mitte 1930er-Jahre, Fotostudio d’Ora Benda, Wien. Hanro-Sammlung, Archäologie und Museum Baselland, H2.20316. © Hanro International GmbH

Die Schweizer Textilindustrie ist heute eine Nischenindustrie, die sich auf hochwertige, modische Textilien und Funktionsstoffe in Bereichen wie Haute Couture, Inneneinrichtung, Medizin, Architektur und Verkehrsmittel spezialisiert hat. Unsere Kleidung wird grösstenteils nicht mehr im Inland produziert, sondern seit mehreren Jahrzehnten in Ländern mit niedrigeren Lohnkosten. Als sichtbares Relikt einer vormals blühenden Textillandschaft finden sich vielerorts Firmenareale, die ihre ursprüngliche Funktion verloren haben. So auch das Hanro-Areal, eine Fabrikanlage in Liestal. Wo noch in den 1980er-Jahren mehrere Hundert Mitarbeitende der Strickerei Hanro AG ein- und ausgingen, sind heute nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsmassnahmen die Räumlichkeiten an unterschiedlichste Gewerbetreibende, Firmen und Freischaffende vermietet. Ein Stück der alten Firma ist jedoch in den Gemäuern geblieben: Der Kanton Basel-Landschaft hat am historischen Ort die Hanro-Sammlung – das ehemalige Firmenarchiv – einquartiert.1

Kurze Firmengeschichte

Mitte des 19. Jahrhunderts war in der Schweiz der Industriezweig der Maschenwarenproduktion durch die Erfindung des einfach zu bedienenden Rundwirkstuhls aufgekommen. Die Strick- und Wirkmaschinen differenzierten sich rasch weiter aus, sodass heute mehr als die Hälfte unserer Kleidungsstücke aus Strickstoffen besteht. Ein Unternehmen, das diese Entwicklung mit voranbrachte und davon profitierte, war die Handschin & Ronus AG mit Sitz in Liestal.

1884 als Feinstrickerei von Albert Handschin gegründet, entwickelte sie sich unter Zusammenarbeit mit Carl Ronus zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Exportunternehmen namens Handschin & Ronus mit der Marke Hanro für gestrickte Unterbekleidung. Die Sortimentserweiterung durch Damenoberbekleidung aus festem Wolltrikot auf eigens konzipierten Strickmaschinen folgte in den 1930er-Jahren, inzwischen war die Firma eine Aktiengesellschaft geworden. Die Expansion der Strickerei lässt sich noch heute am Areal in Liestal ablesen, wo drei Shedhallen aus unterschiedlichen Bauphasen verschiedene Hochkonjunkturen des Familienunternehmens während des 20. Jahrhunderts veranschaulichen.

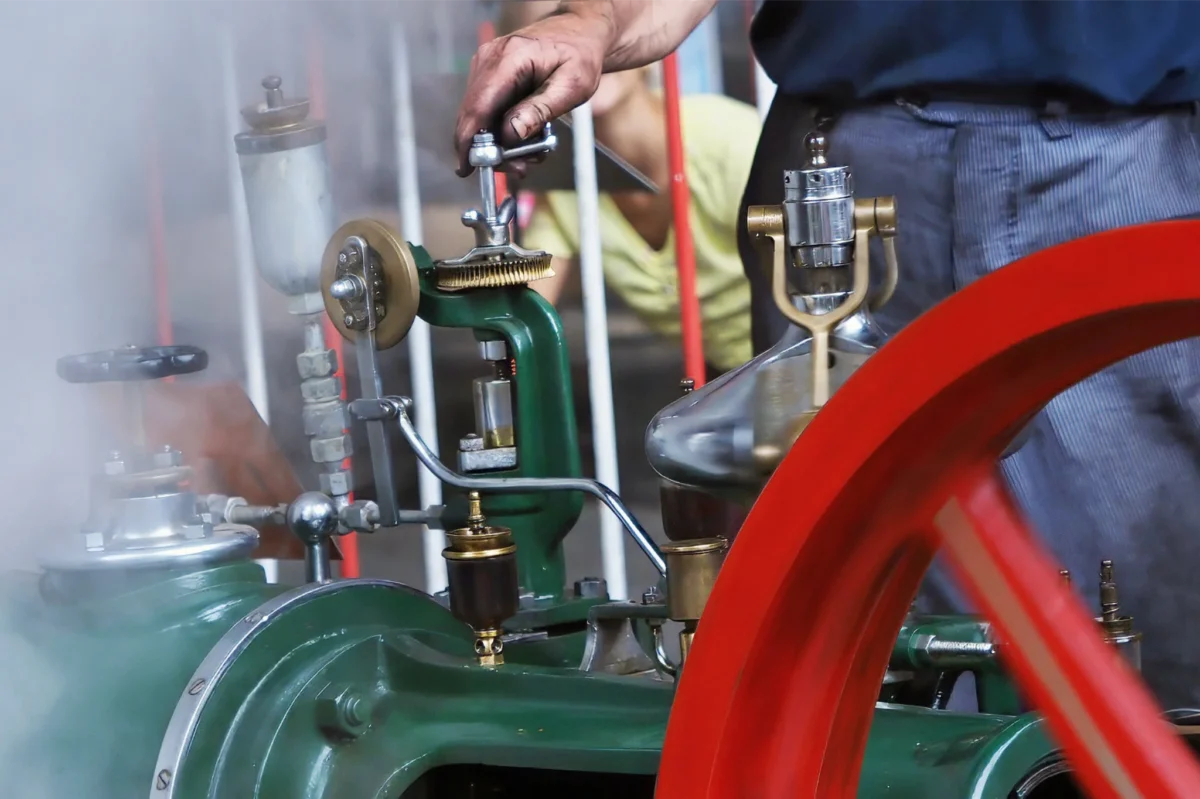

Ein Stricktechniker bei der Arbeit an einer Jacquard-Rundstrickmaschine der Hanro AG. Industriefotografie, vermutlich Anfang 1970er-Jahre, publiziert in diversen Firmenbroschüren. Hanro-Sammlung, Archäologie und Museum Baselland, H2.20393. © Hanro International GmbH

Zu Beginn der 1990er-Jahre war die Zeit des Wachstums vorbei. Firma und Marke wurden an eine Holding in Österreich verkauft, Produktion, Vertrieb und Verwaltung schrittweise ins Nachbarland verlagert. Einzig das grosse Firmenarchiv samt textilen Belegen aus über hundert Jahren Firmengeschichte verblieb vor Ort und schien fast vergessen.

Die Hanro-Sammlung: vom Firmengedächtnis zum textilen Kulturgut

Als familiengeführtes Unternehmen legte die Direktion der Hanro AG grossen Wert auf die Pflege der eigenen Geschichte. Sehr früh begann das Unternehmen, systematisch von jeder Kollektion ein Modell pro Serie aufzubewahren. Dank dieser Archivierungsstrategie lässt sich heute zum Beispiel nahezu lückenlos die gestalterische Entwicklung des Damenunterhemdes im 20. Jahrhundert darstellen.2 Die textile Sammlung ist jedoch weitaus vielfältiger: Damen-, Herren- und Kinderwäsche, Nachtwäsche, Bade- und Strandmode, Damenoberbekleidung und Freizeitkleidung aus Strickware erzählen ein Stück Schweizer Modegeschichte aus der Perspektive der Konfektionsindustrie.

Blick in das Sammlungsdepot mit Unter- und Oberbekleidung sowie Homewear für Damen aus den 1970er-Jahren. © Museum.BL, Georgios Kefalas

Neben den textilen Referenzen legte die Hanro AG ein Werbearchiv an. Darin befinden sich unter anderem Anzeigen und Kundeninserate, Plakate, Kataloge, Fotos, Skizzen und Verpackungsmaterial. Zu diesen beiden Schwerpunkten des Firmenarchivs kommen Verwaltungsakten, Musterbücher und Entwurfszeichnungen hinzu. Kurz: eine Sammlung mit grossem wissenschaftlichem Potenzial, etwa für die Erforschung industrieller Arbeitsweisen in der Mode- und Textilindustrie, des Markenaufbaus oder der Sozialgeschichte von Textilarbeiterinnen, aber auch für die Wirtschaftsgeschichte des Kantons.

Die über Jahrzehnte und Generationen aufgebaute Unternehmenskultur führte dazu, dass in der Baselbieter Bevölkerung eine grosse Bindung zur Hanro AG bestand. In wirtschaftlich guten Zeiten arbeiteten bis tausend Menschen für die Strickerei. Die Geschichte der Firma war also auch eng verknüpft mit der Lebensgeschichte vieler Frauen und Männer in und um Liestal. Dieses Identifikationspotenzial war ausschlaggebend dafür, dass das Firmenarchiv und die Textilsammlung nach dem Verkauf schliesslich als Kulturgut mit überregionaler Reichweite und Bedeutung in der Schweiz verblieben und nicht nach Österreich verlegt wurden.

Der lange Weg zur musealen Sammlung

Die Marke Hanro wurde nach dem Verkauf 1991 zwar fortgeführt, Produktion und Verwaltung jedoch in der Schweiz schrittweise eingestellt und die Liegenschaften zunächst vermietet, dann verkauft. Firmenarchiv und Mustersammlung lagerten aber nach wie vor im alten Hauptgebäude.

Bereits zwischen 2006 und 2008 gab es Pläne, die alten Fabrikanlagen abzureissen und auf dem Gelände Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten. Das Komitee «Für die Hanro» setzte sich für den Verbleib der Gebäude ein, eine Abstimmung im Jahr 2008 fiel positiv aus. Die bestehenden Strukturen sollten geschützt und massvoll erweitert werden. 2009 entschied Hanro, die noch verbliebenen Räume aufzugeben und das Archiv allenfalls nach Österreich überzusiedeln. Im Auftrag der Regierung des Kantons Basel-Landschaft und in Absprache mit dem Management von Hanro sondierten Fachleute des Museum.BL das Firmenarchiv hinsichtlich seines kulturellen Wertes für die Region.3 Die Bestrebungen, das Archiv in öffentlicher Hand in der Region zu behalten, waren erfolgreich. Der österreichische Besitzer erklärte sich mit einer Schenkung einverstanden.

Auch wenn Firmenarchiv und textile Mustersammlung in Produktionszeiten ambitioniert angelegt worden waren, so war die Sammlung bis zu dem damaligen Zeitpunkt nicht systematisch erschlossen oder gar konservatorisch gepflegt und gelagert worden. Im Vorfeld der kantonalen Übernahme fanden eine Erschliessung, Inventarisierung und konservatorische Sicherung der Sammlung durch den Verein Textilpiazza statt unter fachlicher Begleitung der Kuratorinnen des Museum.BL und Archivarinnen des Staatsarchivs Basel-Landschaft. Gefördert wurde das Projekt vorwiegend durch Gelder aus dem Swisslos-Fonds des Kantons Basel-Landschaft. Finanzielle Unterstützung kam zudem aus den Swisslos-Fonds der Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Aargau sowie von privaten Stiftungen. Die Erschliessungsphase dauerte von 2012 bis 2014. Die weitere Erschliessung der Sammlung wurde später von ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Museums unterstützt.

Sowohl das Aktenarchiv als auch die erschlossene textile Mustersammlung gingen 2015 offiziell unter dem Namen «Hanro-Sammlung» als Schenkung zum Kanton Basel-Landschaft. Begleitet wurde dieser Übergang von der Ausstellung «Bewahre! Hanro» im Museum.BL, in welcher der Prozess vom Firmenarchiv zu einer kantonalen Sammlung nachvollzogen wurde. Weitere Ausstellungen folgten. Parallel wurden grosse Teile der Sammlung online zugänglich gemacht. Seit 2016 lässt sich das Depot der Sammlung ausserdem auf Anfrage besichtigen.

Betreuung, Vermittlung und Erforschung der Sammlung

Den Sammlungsverantwortlichen war von Anfang an der Austausch mit ehemaligen Mitarbeitenden der Hanro AG wichtig, die wertvolle Informationen zu Objekten und internen Abläufen aus der Produktion liefern konnten. Zudem stehen die Kuratorin und die heutige Hanro International GmbH nach wie vor im Austausch. Die textile Sammlung wird durch ausgewählte Stücke aus den aktuellen Kollektionen ergänzt. Die Designabteilung von Hanro kommt immer wieder zu Besuch, um mehr über ihre eigene Firmengeschichte zu erfahren und sich vom textilen Erbe inspirieren zu lassen.

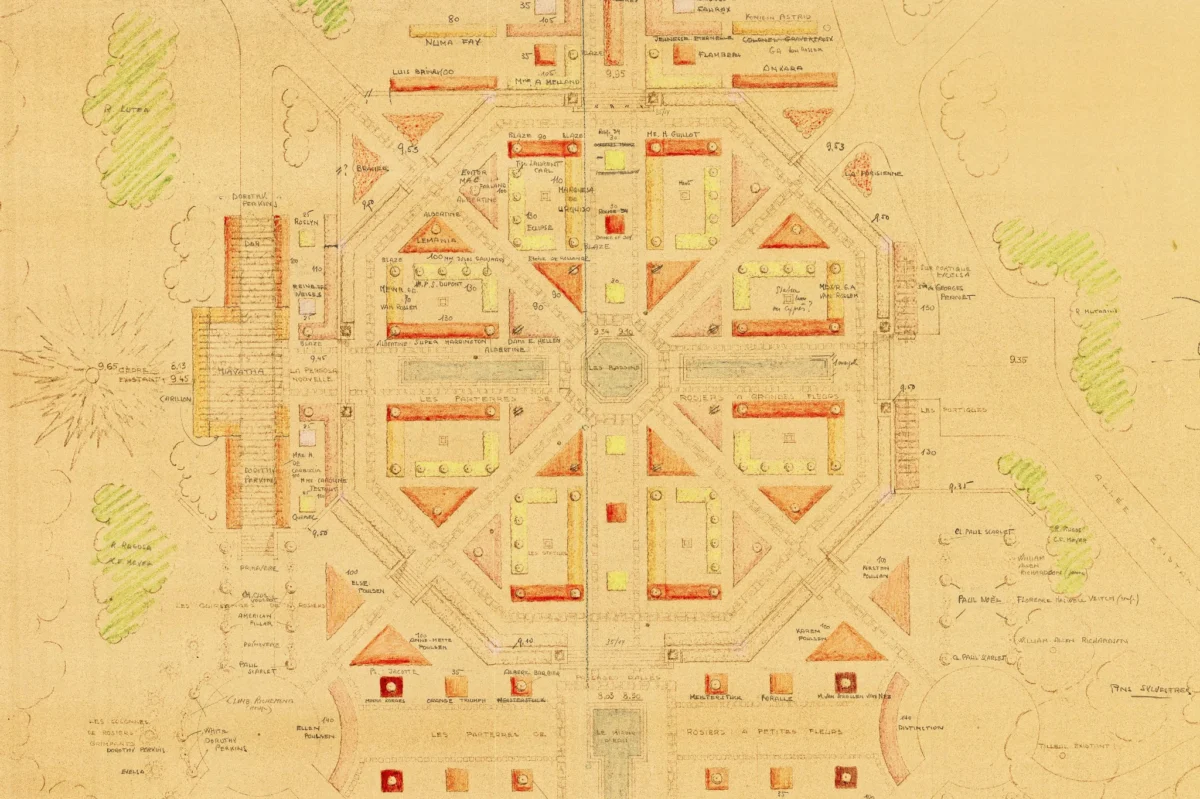

Musterordner mit Stoffdokumentationen für Bademode aus Jacquardstrickstoff. Diese elastischen, wollenen Stoffe mit Gummifäden boten in den 1930er-Jahren einen formstabilen Tragekomfort beim Schwimmsport. © Museum.BL, Georgios Kefalas

Regelmässig finden Führungen im Depot für die Öffentlichkeit statt. Gruppen können darüber hinaus Führungen buchen. Auch für Forschungs- und Recherchezwecke ist die Sammlung nach Anmeldung zugänglich. Aus der Sammlung werden immer wieder Objekte für den Leihverkehr angefragt. Fachpersonen aus dem In- und Ausland besuchen die Sammlung.

Seit 2013 wird der Studienschwerpunkt «Kulturanthropologie der Kleidung» an der Universität Basel in Zusammenarbeit mit dem Museum.BL angeboten. In diesem Rahmen sammeln die Studierenden erste Erfahrung im Umgang mit musealen, textilen Objekten. Zusätzlich wurde von 2014 bis 2018 ein Forschungsprojekt gemeinsam mit der Universität Basel und der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt, das der Schweizerische Nationalfonds förderte. Das Projekt nahm die Hanro-Sammlung als Grundlage für kulturwissenschaftliche und designhistorische Fragestellungen.

Zum 140-jährigen Jubiläum der Firma gab das Museum.BL 2024 einen umfangreichen Bildband über die Hanro-Sammlung heraus. Auch dieses Buch zeigt: Das Potenzial für Bildung und Forschung zur regionalen Textilindustriegeschichte ist riesig. Es kann noch viel Wissen geborgen und vermittelt werden.

1 Wir danken Madeleine Girard, Kuratorin Textile Sammlungen des Museum.BL, für die kritische Lektüre des Texts, Ergänzungen und die Bildauswahl.

2 Aus modehistorischer Perspektive ist dies durchaus bedeutsam vor dem Hintergrund, dass Standardunterwäsche lange Jahre in musealen Sammlungen unterrepräsentiert war.

3 Vgl. weiterführend Saskia Klaassen Nägeli, Einleitung. Die Hanro-Sammlung – vom Firmenarchiv zum kulturellen Erbe, in: Leonie Häsler, Madeleine Girard, Saskia Klaassen Nägeli, Hanro. Mode aus Liestal 1884–1991. Herausgegeben von Archäologie und Museum Baselland, Zürich 2024, S. 10–20.

Literatur

Leonie Häsler, Madeleine Girard, Saskia Klaassen Nägeli, Hanro. Mode aus Liestal 1884–1991. Herausgegeben von Archäologie und Museum Baselland, Zürich 2024.

Leonie Häsler, Textiles Entwerfen in Serie. Nahtlosigkeit als Gestaltungsprinzip bei der Hanro AG 1884–1991, Berlin 2022.

Ulrike Langbein, Allerweltszeug. Kulturanthropologische Perspektiven auf Kleidung, modellierte Menschen und die Sammlung der Hanro AG, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Bd. 112, 2016, S. 6–23.

Die Hanro-Sammlung im Blog des Museum.BL:

museum.bl.ch/blog/3/hanro-sammlung