Kulturgut ist Naturgut

Zur Bedeutung historischer Gartenanlagen für die Biodiversität

Von Dr. Maarit Ströbele, Raumplanerin, Politikwissenschaftlerin und «Hochparterre»-Redaktorin

Bulletin 3/2025 – Espaces ouverts et paysage, 07. octobre 2025Alte Gärten sind biodivers, aber was heisst das für ihren Erhalt? Ein Ausflug in das Dickicht von Gartenerhalt, Neophyten, Pflanzensammelwut und Klimaerwärmung.

Ein Eichhörnchen springt vom Stamm einer mächtigen Libanonzeder auf einen gekiesten Spazierweg, um blitzschnell in einer Hecke auf der anderen Seite zu verschwinden. Schmetterlinge flattern über ein Staudenbeet vor der Hecke. Flechten wachsen auf dem Mäuerchen, das es umgibt. Dieses idyllische Bild mag die Schlossherrin im 19. Jahrhundert sich vorgestellt haben für den neuen Lustgarten. Auch wer heute durch eine historische Parkanlage spaziert, erlebt das Zusammenspiel von Natur und Kultur mit allen Sinnen. Vögel zwitschern, Blätter rauschen, es riecht nach Blumen oder zerfallendem Laub, Kies bleibt in einer Sohlenritze hängen.

Füllhorn und Artenschwund

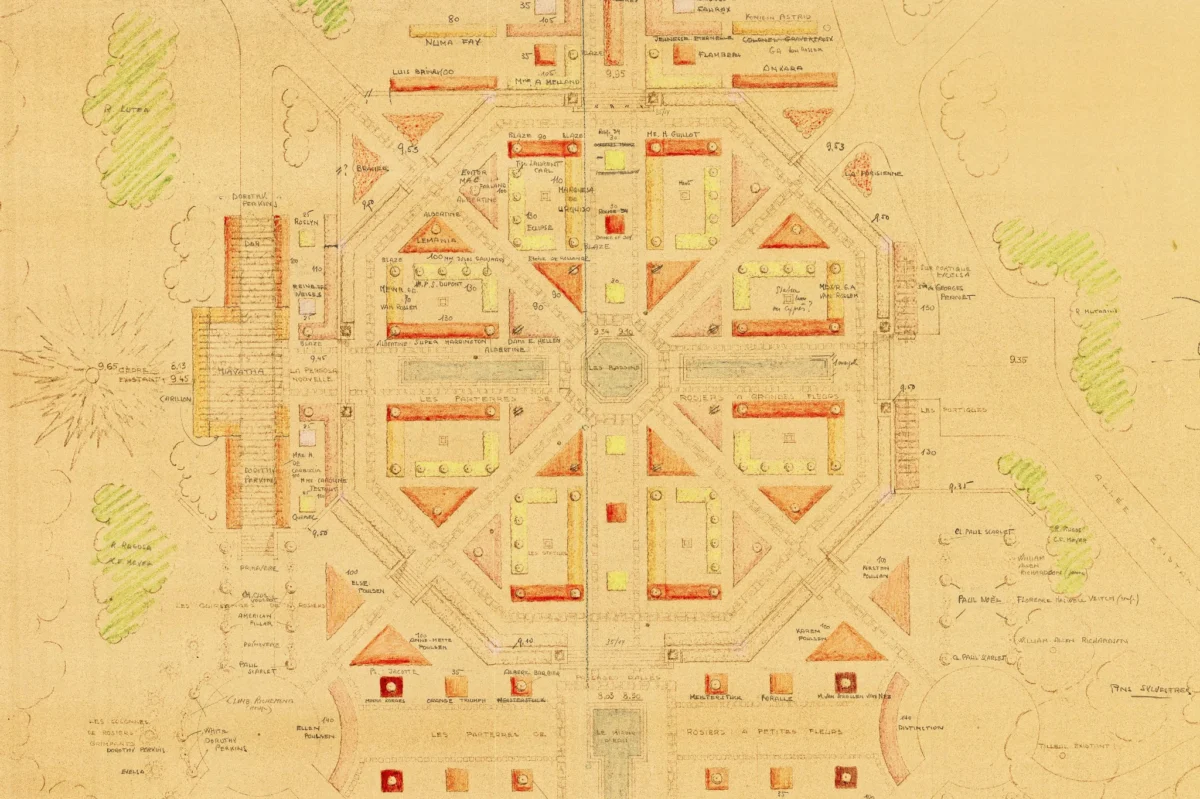

Vorstellungen einer idealisierten Natur, von Paradies und Üppigkeit sind seit langem eine zentrale Grundlage der Gartengestaltung. Wo es kreucht und fleucht und wuchert, ist die Fülle des Lebens, die Biodiversität nicht weit. Vielfalt war Ziel historischer Gartenanlagen, neue oder bisher unbekannte Pflanzensorten wurden gepflanzt, gezüchtet und auf der ganzen Welt zusammengesucht. Doch bis zur Naturgartenbewegung ab den 1970er-Jahren ging es bei der Gartenplanung nicht in erster Linie darum, natürliche Vielfalt zu bewahren. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war nämlich die Biodiversität fast überall gross, auch ausserhalb der Gärten, im Landwirtschaftsland oder den Wäldern, an Wegrändern und Seeufern. Richtig auffällig wurde das Problem der abnehmenden Artenvielfalt erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und akzentuiert sich laufend, wie Monitoring-Forschung zeigt. 40 Prozent der Arten in der Schweiz stehen heute auf der Roten Liste. Erst in den letzten Jahren wird auch ausserhalb von Naturschutzkreisen klar, wie wichtig, ja gar unerlässlich die natürliche Vielfalt für die Erde ist. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Biodiversität braucht es nicht nur irgendwo auf der Welt in einem abgelegenen Nationalpark, sondern möglichst überall, im Landwirtschaftsland, in der menschlichen Wohnumgebung.

Der Schutz der Natur ist schon länger in den Gesetzen verankert und wird umgesetzt, nun kommt der Erhalt der Biodiversität hinzu, in der Schweiz etwa mit der Strategie Biodiversität des Bundes. Das betrifft wiederum die Landschaftsarchitektur und somit auch die Gartendenkmalpflege.

Verborgene Schätze historischer Gartenanlagen

Alte, gut eingewachsene Gartenanlagen sind nicht nur ästhetisch ansprechende Zusammenstellungen von Bäumen, Stauden und Sträuchern. Im Lauf der Zeit hat sich in ihnen eine grosse Vielfalt verschiedener Organismen angesiedelt. Ein alter Baum etwa ist ein Ökosystem für sich. Unzählige Pflanzen-, Tier-, Pilz- und Mikroorganismen leben auf, neben, unter und in ihm. Und gerade historische Grünflächen bergen besonders viele alte Bäume und weitere Arten, nicht nur explizit gepflanzte, sondern auch spontan angesiedelte.

Wie aktuelle Forschung an der Ostschweizer Fachhochschule zeigt, funktionieren sie sogar als Ort, um Arten zu erhalten, die an ihrem Wildstandort gefährdet sind. Bedrohte Baumarten können gezielt in Garten- und Parkanlagen gesetzt werden, damit ihre genetische Vielfalt erhalten bleibt und sie dereinst sogar wieder am Wildstandort ausgesetzt werden können. Nach diesem Prinzip, genannt Ex-situ-Erhaltung, arbeiten viele Zoos. Erhaltung und Weiterleben an einem anderen Standort geht ebenso mit Pflanzen, seien es alte Kulturobstarten wie im Zürcher Irchelpark oder exotische Bäume. Das passt auch zu vielen historischen Gartenkonzepten. Arboreten mit seltenen Arten waren einst Statussymbol, heute können sie als wertvolle Reservoirs bedrohter Baumsorten dienen. Ausserdem war das Angebot der Baumschulen früher bei weitem nicht so standardisiert wie heute. Das heisst, auch die genetische Vielfalt der Kultursorten war grösser. Auch in dieser Hinsicht bergen historische Gärten mit ihren alten Pflanzungen Schätze.

Natur- oder Kunstdenkmal?

Gartendenkmäler können also auf verschiedene Weise einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität leisten. Warum aber gibt es Konflikte zwischen Gartendenkmalpflege und Naturschutz? Hier kommt es auf die Perspektive an: Wer hat welchen Blick auf die Grünanlage: Einige sehen darin ein (Garten-)Kunstdenkmal, andere ein Stück Natur im Siedlungsraum. Dementsprechend soll eine Anlage gepflegt werden. Das zeigt sich in der Praxis etwa dann, wenn in einem alten Park mit exotischer Baumsammlung Ersatzpflanzungen anstehen. An vielen Orten wurden in den letzten Jahren Reglemente zur ausschliesslichen Verwendung einheimischer Arten in Grünanlagen erlassen. Dann wird es unmöglich, neue Mammutbäume oder, noch schlimmer, als invasiv geltende Essig- oder Blauglockenbäume zu pflanzen. Zudem wird es wegen des Klimawandels wärmer. Viele bisher einheimische Arten vertragen das weniger gut als solche aus wärmeren Gefilden wie dem Mittelmeerraum. Das kratzt an der Autorität der Listen der erlaubten Arten.

Zusammenspannen für eine grüne Zukunft

Bei Diskussionen um Artenzusammensetzung und Neupflanzungen entstehen Konflikte, wo doch eigentlich alle Beteiligten das gleiche wollen, nämlich Natur schützen. Mehr Flexibilität und Ermessensspielraum sind angebracht und die Praxis zeigt: Vielerorts arbeiten Gartendenkmalpflege und Planungsbehörden zusammen, um nicht nur einzigartige Zeugnisse historischer Gartenkunst zu erhalten, sondern sie gleichzeitig als Refugien für anderswo bedrohte Arten zu nutzen. Das ist eine Win-win-Lösung, weil Kompetenzen und Ressourcen aus zwei Sektoren idealerweise zusammenkommen und gemeinsam daran arbeiten, Gartendenkmäler in die Zukunft zu überliefern und weiter zu pflegen.

Abnahme der Biodiversität. Der Global Living Planet Index misst den Zustand der Biodiversität weltweit. Der Indikator basiert auf der Anzahl Wirbeltierarten. Indexwert: 1 = 1970. Grau: Vertrauensintervall. Quelle: Living Planet Report 2024, WWF/ZSL

Wie das gehen kann, präsentierten Meike Kirscht und Jost Albert an einer Tagung im Oktober 2024 in Rapperswil an Beispielen in Baden-Württemberg. Grosse Schlossparks sind teuer im Unterhalt, besonders dann, wenn grosse Neupflanzungen anstehen. Die Zusammenarbeit von Denkmalpflege und Naturschutz hilft hier auch, Mittel für den Unterhalt bereitzustellen und diesen zu sichern. Pflegearbeit ist Sorge, und das ist die Aufgabe von Denkmalpflege wie von Naturschutz. Damit das funktioniert, betonte an derselben Tagung die Kunsthistorikerin Annemarie Bucher, gilt es, die Trennung der Sphären von Natur und Kultur zu überwinden. Historische Gärten bieten sich genau dafür an. Sie sind Kultur- und Naturgut.

Die Merian-Gärten bei Basel zeigen beispielhaft, wie Biodiversität und Gartenkunst zusammengehen. Die Anlage ist Gartendenkmal, botanische Sammlung und seit der Erneuerung in den letzten Jahren auch explizit ein Ort, an dem Biodiversität gefördert wird. Das geht, indem einzelne Parkteile wenig bis gar nicht gepflegt werden und gezielt Habitate für im Kulturland bedrohte Arten geschaffen werden. Ursprünglich landwirtschaftliches Mustergut mit Villengarten, später auch botanische Sammlung und mit der Gartenbauausstellung «Grün 80» Stadtpark, sind sie nach der jüngsten Erneuerung von Fontana Landschaftsarchitektur Naherholungsort, Naturgebiet und Gartendenkmal zugleich. Je nach Parkteil steht eine andere Funktion im Vordergrund: Pflanzensammlung, Naherholungsgebiet für die dicht besiedelte Umgebung oder Biodiversitätsschutz. Das sieht ansprechend aus, ist gut nutzbar und der Unterhalt dank eines guten Parkpflegeprojekts und der Merian-Stiftung gesichert.

Nicht alles überall und immer

Nicht alle historischen Anlagen sind aber grosse Pärke mit vielen Pflanzen. Biodiversitäts- und Klimaanpassungsziele von Städten und Gemeinden betreffen auch kargere Gartendenkmäler wie Rasenflächen mit Baumreihen am Rand oder Plätze. Viele Gemeinden und Städte haben in den letzten Jahren Planungsinstrumente erarbeitet, die für mehr Biodiversität und Schatten im Stadtraum sorgen sollen. So möchten sie das Problem städtischer Hitzeinseln in den Griff bekommen. Das ist sehr wünschenswert, doch gewisse historische Anlagen würden mit Interventionen zugunsten von mehr Schatten oder höherer Biodiversität in ihrem Ausdruck stark verändert. Solche Eingriffe erfordern eine sorgfältige Güterabwägung. Als Beispiel sei die Neugestaltung des Münsterhofs in Zürich erwähnt. Sollte dieser Bäume erhalten oder nicht? Am Anfang waren sie geplant, dann verworfen worden. Nach der Installation «Insel in der Stadt» von 2019 mit Blumenwiese und Baum des Künstlers Heinrich Gartentor kam die Diskussion um kühles Grün wieder auf. Weil es im Sommer oft sehr heiss wird, wollte die Stadt Zürich nach langen Debatten nachträglich in einer Platzecke doch drei Bäume pflanzen. Dabei ging es weniger um Gartendenkmalpflege. Die Forderung nach einem baumfreien Platz hat ihren Grund in städtebaulicher Denkmalpflege und Archäologie, denn der Untergrund birgt ungehobene Schätze aus früheren Zeiten. Bäume gibt es auf dem Münsterhof also vorläufig nicht.

Erhaltungskultur Serbischer Fichten (Picea omorika) des International Conifer Conservation Programme in der Gartenanlage von Schloss Drumlanrig in Schottland. © Kyle Hennen

Fazit

Biodiversität und Gartendenkmalpflege schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern gehen oft Hand in Hand, auch wenn das nicht immer offensichtlich ist. Alte Anlagen sind zumeist biodivers. Doch der allgemeine Schwund der Biodiversität lässt sich nicht mit historischen Gärten aufhalten. Die grossen Flächen, auf denen sie erhalten und gefördert werden muss, liegen im Landwirtschafts- und Siedlungsgebiet. Historische Gärten sind zwar oftmals kleine, feine Nischen der Biodiversität, im Vordergrund steht aber ihr geschichtlicher und künstlerischer Wert.

Literatur

Sascha A. Ismail, Robin Pouteau, Mark van Kleunen, Noëlie Maurel, Christoph Kueffer, Horticultural plant use as a so-far neglected pillar of ex situ conservation, in: Conservation Letters, Nr. 14, 2021. DOI: 10.1111/conl.12825

Schweizerische Gesellschaft für Gartenkultur (Hrsg.), KulturNatur. Historische Gärten und Biodiversität, Topiaria Helvetica, Bd. 2025, Zürich 2025.

Artikel auf der Website des Forschungsprojekts «DenkmalPraxisModerne» der Wüstenrot-Stiftung:

Johannes Stoffler, Gartendenkmalpflege, https://denkmalpraxismoderne.de/gartendenkmalpflege/ (2011)

Hochparterre und Bund Schweizer Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten (Hrsg.), Her mit der Vielfalt! Themenheft von Hochparterre, August 2024.

Online-Ausgabe: Themenfokus Biodiversität, https://www.hochparterre.ch/nachrichten/themenfokus/biodiversitaetsinitiative (2024)

Zur Tagung «Historische Gärten und Biodiversität» vom 25. Oktober 2024 am Institut für Landschaft und Freiraum der Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil zum 30-jährigen Jubiläum der Fachgruppe Gartendenkmalpflege des BSLA:

Maarit Ströbele, Alte Gärten bergen biodiverse Schätze, https://www.hochparterre.ch/nachrichten/landschaftsarchitektur/alte-gaerten-bergen-biodiverse-schaetze (30.10.2024)

Tagungswebsite: https://www.ost.ch/de/event/tagung-historische-gaerten-und-biodiversitaet-im-klimawandel

Brigitt Sigel, Ingo Kowarik und Erika Schmidt, Naturschutz und Denkmalpflege. Wege zu einem Dialog im Garten, Zürich 1998.

ICOMOS-Fachgruppe Gartendenkmalpflege: https://www.icomos.ch/workinggroup/gartendenkmalpflege/