Das Gedächtnis der Industrienation

Industriekultur als Teil unseres Kulturerbes

Von Philipp Abegg, Präsident Ballyana Schönenwerd, und Dr. Regula Wyss, Präsidentin VINTES

Bulletin 2/2025 – Patrimoine industriel, 17. juin 2025Grosse Maschinen oder verborgene Archive zeugen von der Industrie- und Technikgeschichte der Schweiz. Neben viel privatem Engagement und zwei nationalen Verbänden bestehen einige Lücken in der Pflege der Industriekultur. Ein Überblick.

Die Hinterlassenschaften der Industrie- und Technikgeschichte sind wichtige Zeugen der Schweizer Geschichte und ein bedeutender Teil unseres Kulturerbes. Die Pflege dieser Industriekultur1 liegt oft in den Händen lokaler Vereine und Privater. Grössere Institutionen oder übergeordnete Strukturen, wie es sie in anderen wichtigsten Industrienationen gibt, fehlen weitgehend.

Industrienation und Industriekultur

Die Schweiz ist eine klassische Industrienation. Die Industrialisierung setzte früh ein und veränderte unser Land im Verlaufe der letzten 200 Jahre grundlegend. Viele Schweizer Firmen brachten es zu Erfolg und Weltruhm. Schweizerische Technik war und ist in vielen Bereichen führend. Namen wie Nestlé, Omega, Bally oder Lindt kennen alle. Sie sind Teil unserer nationalen Identität genauso wie das Matterhorn, der Gotthard oder der Emmentaler Käse. Die Industrie und die sich daraus entwickelnden Dienstleister wie Versicherungen und Banken sind die Basis unseres Wohlstandes.

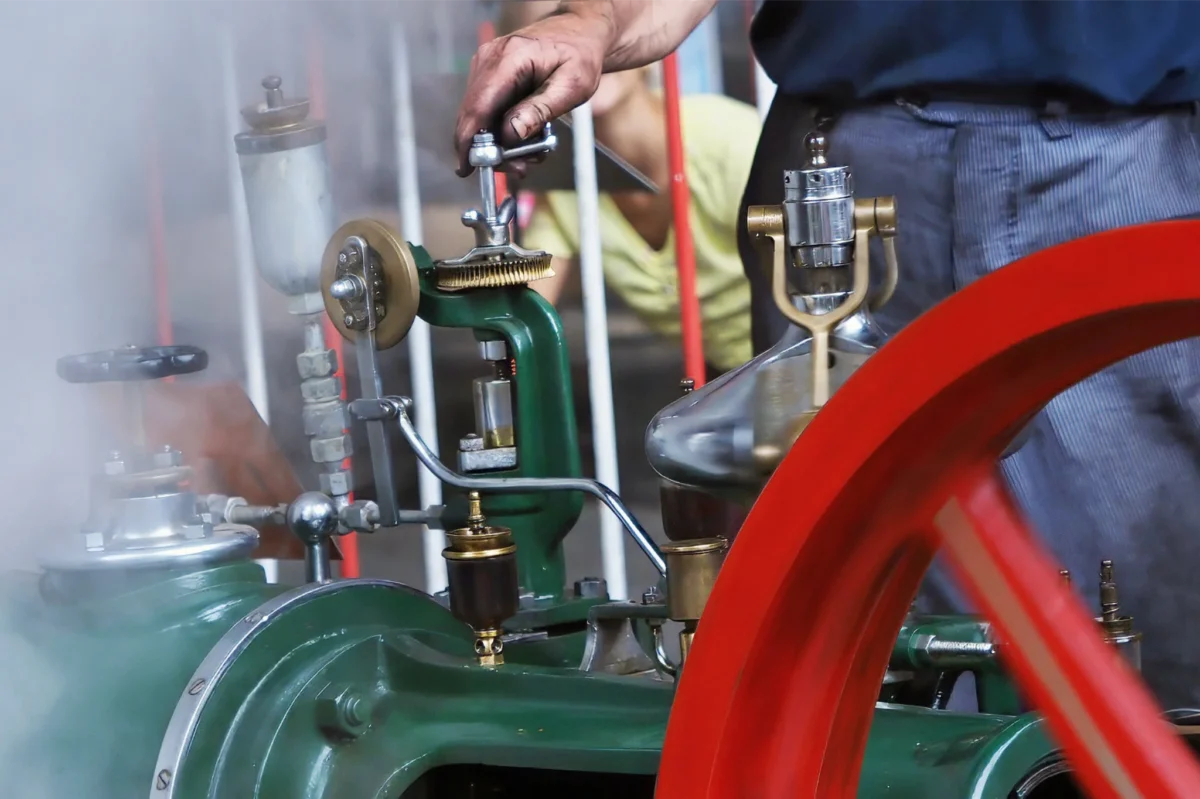

Teilhabe am Kulturerbe seitens der Macher und seitens des Publikums: Wohl kein anderer Bereich des Kulturbetriebs kennt seit jeher eine so ausgeprägte Partizipation; hier führt ein Freiwilliger im Museum Neuthal eine Rieter-Spinnmaschine vor. © Standortförderung Zürioberland, Barbara Faissler

Die Geschichte der Wirtschaft und der Technik hat ein reiches Erbe hinterlassen. Am sichtbarsten sind die vielen historischen Bauten, die mit zum Teil erstklassiger Architektur das Antlitz von Städten und Dörfern prägen. Bedeutend und geschätzt sind auch die Zeugen der Verkehrsgeschichte wie Kunstbauten, historisches Rollmaterial oder Bahnhöfe.

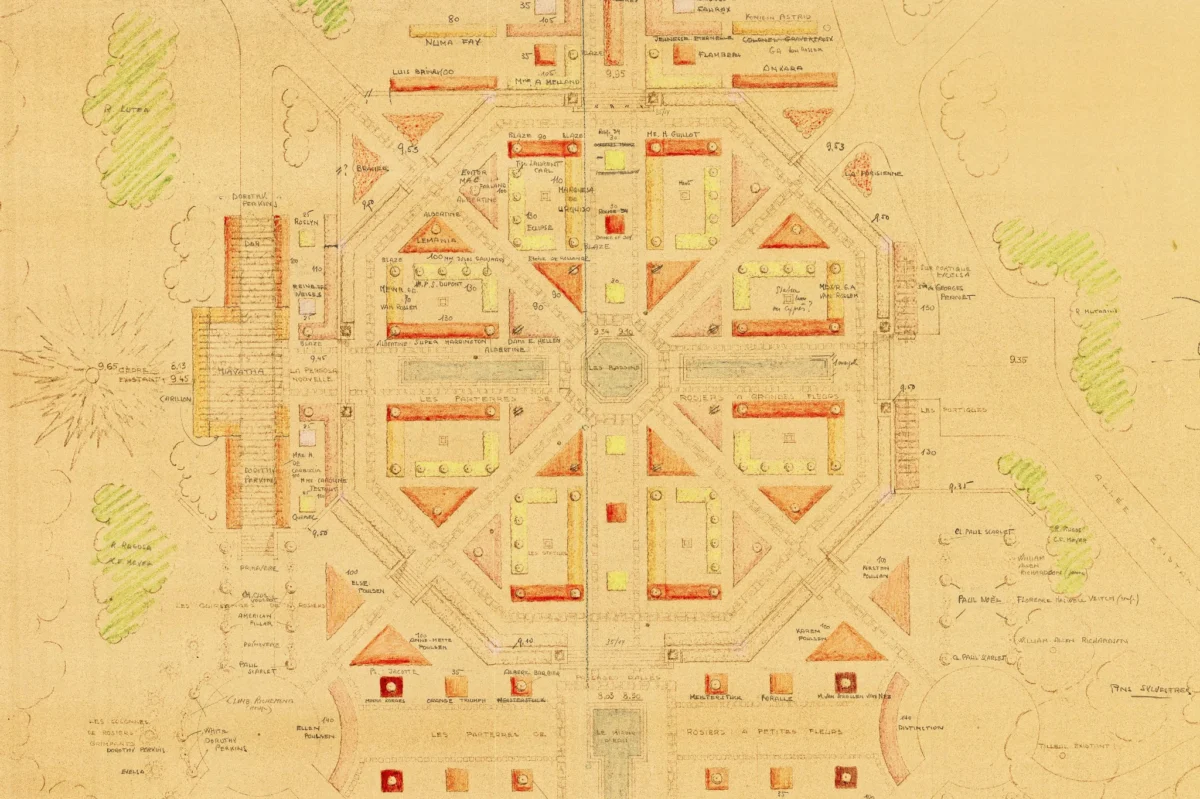

Neben diesen auffälligen Zeugen der Industrie- und Technikgeschichte gibt es im Bereich des mobilen Kulturguts zahlreiche verborgene Schätze. In Archiven und Privatsammlungen, in Kellern und Lagerhallen schlummern Perlen unseres Kulturerbes. So wurden beispielweise Muster- und Produktesammlungen von den Unternehmungen über Jahrzehnte, oft Jahrhunderte gesammelt und sorgsam bewahrt. Wie die Sammlung Hanro (siehe Seite 10) sind es wahre Fundgruben des Designs, der Mode oder einfach der Alltagskultur. Nicht weniger bedeutend sind die technikhistorischen Artefakte und Sammlungen, die sich erhalten haben. Diese reichen von den Anfängen der Industrie (z.B. Dampfmaschinen, siehe Seite 20) bis zu den bahnbrechenden Entwicklungen des 20. Jahrhunderts namentlich im Bereich der Telekommunikation und der Elektronik. Auch grosse Firmenarchive und Privatnachlässe der Unternehmerfamilien sind erhalten.

Lücken in der Pflege der Industriekultur

Im Gegensatz zu anderen Bereichen des Kulturbetriebs geniesst das Erbe der Industrie- und Technikgeschichte eher geringe Anerkennung. Was die historischen Bauten und die Verkehrsinfrastruktur anbelangt, hat sich zwar in den letzten rund 25 Jahren ein Bewusstsein für die Bedeutung dieses Erbes herausgebildet. Im Bereich des mobilen Kulturguts der Industrie- und Technikgeschichte ist die Lage weniger erfreulich. Hier fehlen eine Übersicht und eine übergeordnete Strategie. Die Landschaft ist fragmentiert. Auf nationaler Ebene gibt es zwei Verbände, die sich für die entsprechenden Anliegen einsetzten: die Schweizerische Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur (SGTI) und VINTES (siehe Kasten). In einigen Fällen engagieren sich Gemeinden oder Kantone, wie der Kanton Baselland im Zusammenhang mit der Bandweberei und der Hanro-Sammlung oder der Kanton Zürich beim Museum Neuthal. Oft ist es aber dem Zufall überlassen, ob sich jemand eines bedeutenden Objekts oder einer Sammlung annimmt oder nicht. In kleinen Kantonen fehlt es in der Verwaltung oft an Ressourcen, an der nötigen Sensibilisierung oder an Knowhow.

Nur im Ausland zu bewundern: Ikonen der Schweizer Industriekultur und Technikgeschichte. Sulzer-Ventil-Kolbendampfmaschine von 1865 im Deutschen Museum, München. © Deutsches Museum

Interesse verloren – Museum geschlossen: So wie dem Bally-Schuhmuseum in Schönenwerd (im Bild) geht es vielen Firmenmuseen. Ihr Schicksal ist von der Unternehmenspolitik abhängig, die jederzeit ändern kann. © Ballyana

Angesichts dieser Ausgangslage ist es wenig erstaunlich, dass es kaum Institutionen gibt, die über eine dauerhafte, solide Basis verfügen und damit in der Lage wären, auch grosse Ausstellungen zu realisieren und zu erhalten oder die für die Industriekultur typischen grossen Objekte würdig zu bewahren und dem Publikum zu präsentieren. Der Leidensweg des ehemaligen Vaporama Thun und heutigen Dampfzentrums in Winterthur ist typisch (siehe Seite 20). Wer die Ikonen der Schweizer Industriekultur besichtigen will, muss sich ins Ausland begeben, beispielsweise nach München, wo im Deutschen Museum eine Sulzer-Ventil-Kolbendampfmaschine von 1865 seit fast hundert Jahren einen prominenten Platz einnimmt oder nach Mühlhausen, wo eine kombinierte Sulzer/BBC-Maschine im Museum Electropolis das zentrale Objekt der ganzen Dauerausstellung ist.

Nicht schutzwürdig oder einfach vergessen? Das Museum Enter im Kanton Solothurn besitzt die grösste Sammlung der Schweiz im Bereich der Telekommunikation und Elektronik. Im neusten Kulturgüterschutz-Inventar des Bundes sucht man Enter aber vergeblich. © Museum Enter

Die Pflege dieses Kulturerbes liegt demnach fast ausschliesslich in der Hand und Verantwortung Privater wie Firmen, Vereine und Privatsammler. Diese leisten, meist unter Einsatz beträchtlicher persönlicher Ressourcen, Grossartiges. Hier wurde und wird viel Aufbau- und Pionierarbeit erbracht. Dennoch ist nicht zu übersehnen, dass rein zivilgesellschaftliches Engagement naturgemäss Grenzen hat. Diese Limitierung ergibt sich nicht nur aus dem Finanziellen, sondern auch aus den Strukturen. Privates Engagement ist instabiler als öffentliches. Private Institutionen können verkauft werden, insolvent sein oder ihre Strategie ändern. Sammler können sterben oder schlicht das Interesse verlieren.

Die Privatwirtschaft leistet ebenfalls viel für die Bewahrung des eigenen Erbes. Aber das Engagement der Unternehmungen ist oft nicht beständig, weil für diese andere Ziele im Vordergrund stehen, als die eigene Geschichte zu dokumentieren. Jede Änderung des Managements, der Strategie oder der wirtschaftlichen Lage kann umgehend zur Einstellung eines historischen Engagements führen. So hat zum Beispiel Nestlé ein aufwendig aufgemachtes Museum zur eigenen Geschichte am Gründungssitz in Vevey nach nur drei Jahren wieder geschlossen. Schlimmstenfalls kann es auch zur Vernichtung oder zum Verkauf wichtiger Sammlungen kommen. Zudem neigen Unternehmen dazu, Archive und Sammlungen nicht oder nur eingeschränkt dem Publikum zu öffnen. Damit werden Verluste mithin gar nicht bekannt.

Rechtliches und politisches Umfeld

Die Kantone sind in Bezug auf Pflege und Schutz des mobilen Kulturguts sehr unterschiedlich aufgestellt. Einige Kantone wie Solothurn kennen Bestimmungen, die den Schutz mobilen Kulturguts ausdrücklich erlauben.2 Andere Kantone wie Zürich kennen keine entsprechenden Rechtsgrundlagen, was einen vorbildlichen Schutz verunmöglicht und das Handeln der Behörden erschwert.3

Die heterogene Landschaft zeigt sich beispielweise beim schweizerischen Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler und regionaler Bedeutung (KGS-Inventar), dessen aktuelle Version der Bundesrat im Oktober 2021 verabschiedet hat.4 In wichtigen Kantonsinventaren wie dem zürcherischen finden sich namhafte Zeugen der Wirtschafts- und Technikgesichte wie der Maschinenpark der Nagelfabrik Winterthur. Auch wichtige Firmenarchive wie diejenigen von Lindt & Sprüngli oder der Maschinenfabrik Sulzer erscheinen als Objekte von nationaler Bedeutung. Kleinere Kantone hingegen listen zwar nach wie vor zahllose Dorfmuseen auf, erwähnen aber teils bedeutende industrie- und technikgeschichtliche Sammlungen mit keinem Wort. Demgegenüber ist die Sammlung an Textilmaschinen des Museums Sorntal zwar im Inventar als von nationaler Bedeutung verzeichnet, dennoch ist die langfristige Finanzierung nach wie vor ungewiss. Ohne enormes Engagement von Privaten und Freiwilligen wäre der Erhalt und die Präsentation der Sammlung undenkbar.

Vorbild Deutschland: Hier werden die Hinterlassenschaften der Industrie, auch wenn es grosse finanzielle Mittel erfordert, gezielt erhalten und mit geschickten Konzepten zu Publikumsmagneten. Zeche Zollverein in Essen. © Zollverein

Vorbilder

Vorbildlich haben sich andere alte Industrienationen wie Deutschland oder Grossbritannien diesen Aufgaben gewidmet: In England kümmern sich auf nationaler Ebene bedeutende Institutionen wie National Trust oder English Heritage um das industriekulturelle Erbe. Im eher föderalistisch organisierten Deutschland sind namentlich die beiden Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe zu erwähnen, die mit sieben bzw. acht Museen grosse Sammlungen pflegen und die Erinnerung an das Zeitalter der klassischen Industrie wachhalten. Lassen wir uns von diesen Vorbildern inspirieren!

1 Der Begriff «Industriekultur» hat sich als Sammelbezeichnung für alle kulturgeschichtlichen Aspekte in den Bereichen der Industrie-, Wirtschafts- und Technikgeschichte durchgesetzt. Er wird hier entsprechend umfassend verstanden.

2 § 2 Abs. 2 lit. f der Kulturdenkmäler-Verordnung des Kantons Solothurn.

3 Die Webmaschinensammlung Honegger-Rüti/Sulzer, die sich heute im zürcherischen Neuthal befindet, ist bis heute durch die ehrenamtliche Arbeit geprägt. Bei der Rettung und dem Umzug konnte die Denkmalpflege jedoch unterstützend mitwirken. Überdies stehen die Gebäude im Eigentum des Kantons.

4 https://www.babs.admin.ch/de/kulturguterschutzinventar-mit-objekten-von-nationaler-und-regionaler-bedeutung (2.5.2025). Das KGS-Inventar zielt primär auf «Schutzmassnahmen vor Gefahren bei bewaffneten Konflikten, Katastrophen und Notlagen» und weniger auf den kulturhistorischen Gehalt.

10 Jahre VINTES

Im Herbst 2015 gründeten rund 50 Institutionen und Privatpersonen den Verband Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz, kurz VINTES. VINTES ist ein nationaler Dachverband für alle, die sich dem Sammeln, Erhalten und Vermitteln von Objekten der Industriekultur und Technikgeschichte widmen. Er vernetzt und bietet Weiterbildungen an. Zudem vertritt er dieses Segment des Kulturbetriebs gegenüber Behörden, Öffentlichkeit und Wirtschaft.

VINTES betreibt das Portal «Swiss Industrial Heritage», das den Zugang zu den Schauplätzen der Industriekultur erleichtern soll (sih-vintes.ch). Wie bei vielen Institutionen der Industriekultur erfolgen alle Arbeiten im Vorstand und in der Geschäftsstelle ehrenamtlich.

VINTES feiert das 10-Jahre-Jubiläum am Samstag, 8. November 2025, in Zug im Rahmen einer öffentlichen Jahrestagung.