«Das Kinderheim ist für mich mehr als nur ein Bauwerk»

Perspektive eines ehemaligen Heimkinds auf das denkmalgeschützte Kinderheim Mümliswil

Von Maria Kouvari, Architektin und Doktorandin am Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege der ETH Zürich

Bulletin 1/2025 – Histoires d’architectures, 24. mars 2025Das einstige Kinderheim Mümliswil, entworfen vom Bauhaus-Architekten Hannes Meyer, steht heute unter Denkmalschutz. Über die vergessenen Emotionen und Erfahrungen der Heimkinder spricht Guido Fluri, der als Kind fremdplatziert wurde. Er hat die historische Aufarbeitung der sozialen Fürsorge vorangetrieben.

Abb. 1: Historische Aufnahme des Kinderheims Mümliswil im Solothurner Jura mit Speisesaal im Erdgeschoss und darüber liegender Terrasse. © Gemeindearchiv Mümliswil

Der Fall des Kinderheims Mümliswil im Solothurner Jura veranschaulicht, wie formelle Denkmalpflegeprozesse die Emotionen, Geschichten und Erfahrungen der Kinder bis heute weitgehend ignoriert haben. Die für Kinder entworfenen architektonischen Objekte und Räume wurden zumeist im Rahmen der Denkmalpflege nach Stil, Typologie und Urheberschaft dokumentiert, erforscht und entsprechend inventarisiert. Unbeachtet blieb indes ihre Beziehung zur körperlichen Erfahrung der Kinder, die in diesen Gebäuden lebten. Die Diskrepanz zwischen der in der Architekturgeschichte gepflegten Erzählung einer glücklichen Kindheit und der schwierigen Realität der Heimkinder stellt Fragen zu Prioritäten, Werten, und Konzepten der Denkmalpflege bezüglich des baukulturellen Erbes der Kinderfürsorge.

Der Kanton Solothurn nahm das Kinderheim Mümliswil – entworfen vom Schweizer Bauhaus-Architekten Hannes Meyer und 1939 erbaut – 2012 in das Denkmalschutzinventar auf. Kriterien dafür waren die Architektur, die Autorschaft und das fortschrittliche pädagogische Konzept – drei Aspekte, die in zahlreichen Publikationen über das Bauwerk und seinen Architekten gefeiert werden.1

Abb. 2: Speisesaal mit rundem Tisch als Begegnungsort im Kinderheim Mümliswil. Der Schweizer Bauhaus-Architekt Hannes Meyer hat das 1939 erbaute Gebäude entworfen. Historisches Foto. © Gemeindearchiv Mümliswil

Der Kanton Solothurn nahm das Kinderheim Mümliswil – entworfen vom Schweizer Bauhaus-Architekten Hannes Meyer und 1939 erbaut – 2012 in das Denkmalschutzinventar auf. Kriterien dafür waren die Architektur, die Autorschaft und das fortschrittliche pädagogische Konzept – drei Aspekte, die in zahlreichen Publikationen über das Bauwerk und seinen Architekten gefeiert werden.2

Der Unternehmer Guido Fluri, 1966 in Olten geboren und Vater von drei Kindern, hatte eine kurze Zeit seiner Kindheit im Kinderheim Mümliswil verbracht. Mit seiner Stiftung setzt er sich für benachteiligte und traumatisierte Kinder ein. 2013 initiierte er die Wiedergutmachungsinitiative, die eine finanzielle Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen, eine wissenschaftliche Aufarbeitung der früheren Missstände und einen Fonds über 500 Millionen Franken für schwer betroffene Opfer forderte. 2021 lancierte er gemeinsam mit Opfergruppen aus ganz Europa die Justice Initiative, die in allen europäischen Ländern eine umfassende Aufarbeitung des Missbrauchs an Kindern fordert.

Herr Fluri, wann und wie kamen Sie ins Kinderheim Mümliswil?

Guido Fluri: Meine Mutter wurde mit siebzehn Jahren von einem verheirateten Mann schwanger. Sie war nicht mündig, als sie mich geboren hat. In einem kleinen Dorf, sehr konservativ und katholisch, war das stigmatisierend und sehr belastend für meine Mutter, die für mich sorgen und arbeiten musste. Sie erkrankte kurz nach meiner Geburt psychisch. So musste sie mich an verschiedenen Orten platzieren, im Raum Solothurn und Bern, wo ich bei Tagesmüttern war oder eine Woche, zwei Wochen bei einer Familie. Der Ort, an den ich mich sehr stark erinnere, ist aber das Kinderheim in Mümliswil.

An welche Orte im Haus erinnern Sie sich besonders?

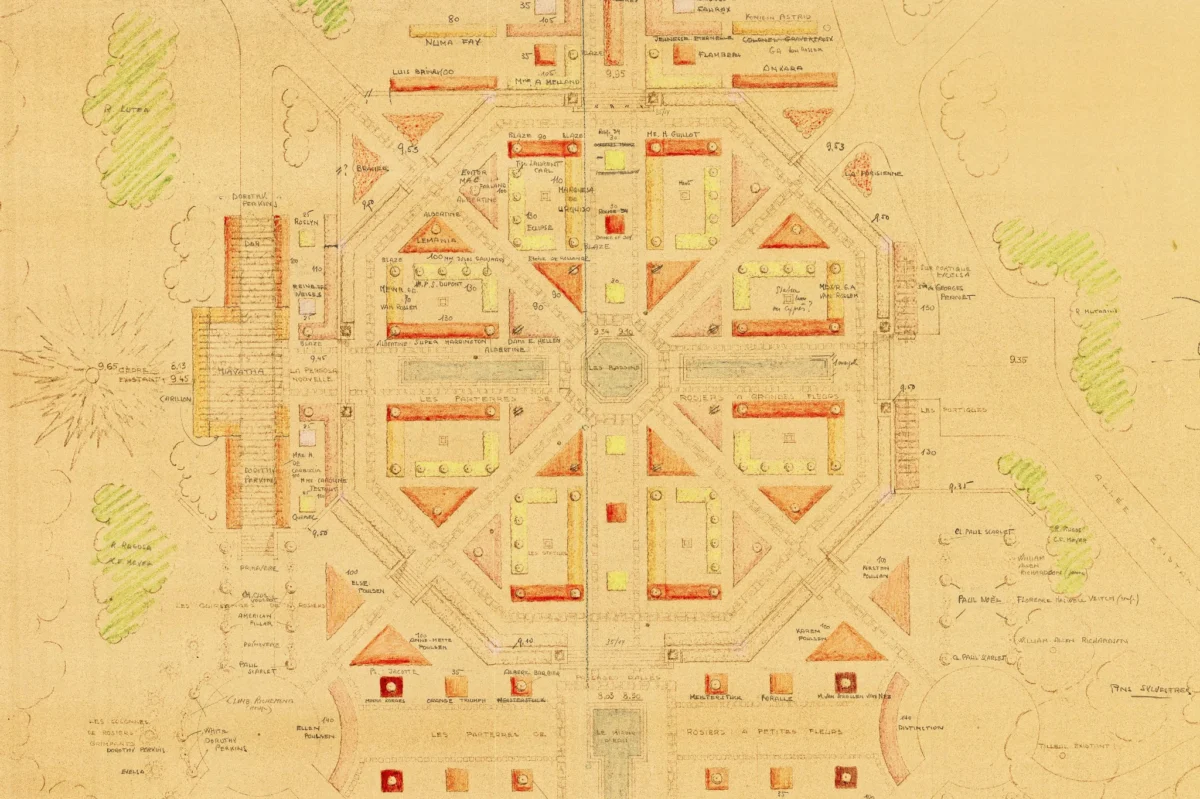

Ich kann mich an die Terrasse im ersten Stock erinnern. Sie war damals noch offen (Abb. 1), später wurde sie umgebaut (Abb. 3). Und vor allem erinnere ich mich, dass wir immer in der Mitte des Kinderheims gegessen hatten. Der runde Tisch dort war ein Begegnungstisch (Abb. 2). Weiter erinnere ich mich an die Kellerräume. Dort wurden wir oft eingesperrt. Und ganz hinten, wo heute die Bibliothek ist, hatten Betreuerinnen ein Zimmer. Wir Kinder hatten Angst vor diesem Zimmer.

Was war Ihnen als Heimkind über das Gebäude und seine Architektur bekannt?

Das Kinderheim war klar gegliedert, die Räume sinnvoll angeordnet, aber damals, aus dieser traumatischen Erfahrung heraus, sah ich es eher weniger von der baulichen Seite her.

War die hochwertige Architektur des Heims für die Kinder also nicht von Bedeutung?

Nein, sicher nicht. Viele der Kinder waren verängstigt, hatten Missbrauch erlebt, standen unter Schock. Es war ein dunkler, ein rauer Ort.

Hatten die Räume Einfluss auf Ihre Erfahrungen?

Ich erlebte in erster Linie die restriktiven Massnahmen. Natürlich hatten alle Kinder ihr Zimmerchen. Aber das Kinderheim ist einfach etwas, das ich nicht in schöner Erinnerung habe.

2011 besuchten Sie das Kinderheim seit Ihrem Weggang zum ersten Mal wieder. Wie fühlten Sie sich dabei?

Ich hatte gehört, dass das Heim zum Verkauf stand. Ich war dann also dort, aber ich ging nicht ins Haus hinein. Mich zu konfrontieren mit dem traumatischen Ort, war mir wichtig, aber es brauchte Zeit. Ich brauchte etwa drei Monate, bis ich mir sagte: Jetzt gehe ich hinein und schaue mir das an. Ich kaufte das Haus für meine Therapie. Ich muss sagen: Am Anfang hatte ich nicht so schöne Gedanken für dieses Haus.

Haben Sie daran gedacht, das Haus abzureissen?

Nicht abzureissen, sondern abzubrennen. Das war einfach so ein Gedanke. Der ging dann aber schnell wieder weg, und die Vernunft hat gesiegt. Ich entschied mich, im Haus eine Ausstellung zu machen.

Wie haben sich Ihre Emotionen und Gedanken zu Ihrem Leben im Kinderheim mit den Jahren verändert?

Viele Menschen, die das erlebt haben, unterdrücken es. Sie schämen sich für ihre eigene Geschichte. Das hat mit dem zu tun, was man ihnen gesagt hat: «Du bist nichts und du kannst nichts, aus dir gibt es nie etwas.» Das zu hören in der Jugend, gibt kein Fundament fürs Leben, kein Selbstbewusstsein. Ich selbst bin solche Situationen immer mit einem Projekt angegangen. In meiner Biografie gibt es gut ein Dutzend Schicksalsschläge. Ich musste sie verarbeiten, damit ich mich stärken konnte. Der Prozess, bis ich wirklich über das Heim reden und mich weiterentwickeln konnte, ging sicher zehn, zwölf Jahre. Solche Dinge kann man nicht wegtherapieren. Sie bleiben in einem. Man muss lernen, damit umzugehen. Und das kann man nur, wenn man sich mit ihnen konfrontiert. Es ist wichtig, über alle seelischen Wunden zu reden, sie zu verarbeiten. Das Heim ist ein Teil davon. Bis ich befreit war und ein Stück Gerechtigkeit wiederhergestellt wurde, bis ich loslassen konnte und die seelischen Lasten mich nicht mehr wirklich tangierten, ging es dann nochmals zehn Jahre. Die Resultate heute auf Gesetzesstufe hier in der Schweiz und in Europa, durch meine Stiftung bewirkt, geben mir natürlich Selbstsicherheit.

Welche Bedeutung hat das Gebäude heute für Sie?

Das Kinderheim ist für mich mehr als nur ein Bauwerk. Es ist ein historisches Objekt für die Geschichte der Schweiz. Man kann nur in die Zukunft bauen, wenn die trübe Vergangenheit aufgearbeitet wird. In Mümliswil ist die Volksinitiative zur Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen entstanden. Am Anfang kamen dreissig bis vierzig Missbrauchsopfer, am Schluss waren wir tausend aus der ganzen Schweiz, die immer wieder hier waren. Das entwickelte sich weiter bis zu einer nationalen Studie. Das NFP 76, das Nationale Forschungsprogramm «Fürsorge und Zwang», lief über einen Zeitraum von fünf Jahren. Mümliswil ist ein Symbol für diese Aufarbeitung. Ich verstehe zwar die architektonische Bedeutung, ich verstehe den Bauhaus-Charakter, aber die Entstehung des Hauses – konzipiert auch durch ein Heimkind, Architekt Hannes Meyer – hat für mich eine marginale Bedeutung.

Abb. 4: Der Unternehmer Guido Fluri war selbst Heimkind in Mümliswil. Er hat das ehemalige Kinderheim zur ersten nationalen Gedenkstätte für Heim- und Verdingkinder erklärt. © Valeriano Di Domenico

In der Architekturgeschichte wird das Kinderheim Mümliswil in Bezug auf seine Architektur positiv bewertet. Es gibt mindestens zehn Publikationen über das Heim und seinen Architekten Hannes Meyer. Allerdings scheint es, als hätte man vergessen, dass dieses Gebäude ursprünglich für Kinder entworfen wurde. Noch hat niemand die Kinder selbst befragt. Wie sehen Sie die Verbindung zwischen diesen beiden Narrativen – auf der einen Seite die architekturgeschichtliche Bedeutung und auf der anderen Seite Ihre persönliche Geschichte und Erfahrung als Kind dort?

Das war reiner Zufall. In Mümliswil kommen die architektonische Tradition und die Geschichte von Hannes Meyer mit seiner Kindheit im Bürgerlichen Waisenhaus Basel einfach dazu und passen eigentlich optimal. Die ganzen Emotionen und das Leid dahinter stehen auch symbolisch für seine eigenen Bemühungen. Wir bekommen viele Anfragen für Besuche von Architekturinteressierten.

2011 haben Sie das Kinderheim Mümliswil erworben und restauriert. 2012 wurde das Gebäude vom Kanton unter Schutz gestellt. 2013 wurde Mümliswil als Gedenkstätte für Heim- und Verdingkinder eröffnet. Wie hängen diese Ereignisse zusammen?

Sie haben keinen Zusammenhang. Ich habe die Unterschutzstellung wohlwollend unterstützt, aber das Haus war für mich nicht entscheidend, sondern die Entwicklung daraus. Und wenn dieses Gebäude geschützt wird, hat es noch mehr Wirkung für die Geschichte, die daraus entsteht. Mein erstes Motiv war die Konfrontation. Das zweite war etwas später, dass ich bereit bin, hier etwas daraus zu machen. Dann kam parallel dazu die Renovierung. Heute bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Ich habe keine negativen Gefühle mehr. Im Gegenteil: Wir wollen die Ausstellung bewahren. Wir wollen das Gebäude bewahren. Es wurde auch schon mehrfach wieder genutzt, von Kindern, beispielsweise Kindern aus der Ukraine. Uns war wichtig, dass man es wieder etwas beleben kann, und zwar in eine positive Richtung. Sodass sich eine unschöne Geschichte wieder ins Schöne entwickeln kann. Das ist auch ein Teil des Verarbeitungsprozesses.

Das Interview fand im Rahmen des Promotionsprojekts «Minor/s’ Heritage» von Maria Kouvari an der ETH Zürich statt, das sich mit dem architektonischen Erbe im Zusammenhang mit der Kinderfürsorge beschäftigt. Maria Kouvaris Promotionsprojekt wird von der Sophie Afenduli Stiftung und der Stiftung für Bildung und Europäische Kultur gefördert und ist Teil des umfassenderen Projekts «Eine Zukunft für wessen Vergangenheit? Das Erbe von Minderheiten, Randständigen und Menschen ohne Lobby», einer Kooperation des Lehrstuhls für Konstruktionserbe und Denkmalpflege der ETH Zürich und der Arbeitsgruppe «Denkmalschutzjahr 2025» von ICOMOS Suisse.

Vom 22. bis 24. Oktober 2025 findet auf dem Monte Verità ob Ascona die Tagung «A Future for whose Past? The Heritage of Minorities, Fringe Groups and People Without a Lobby» statt, veranstaltet von ICOMOS Suisse, der ETH Zürich, der EPFL und dem Netzwerk Kulturerbe Schweiz.

1 Siehe Bauhaus-Archiv Berlin und Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit gta, ETH Zürich und Museum für Gestaltung Zürich, Genossenschaftliches Kinderheim, Mümliswil (1937–1939), in: Hannes Meyer: 1889–1954: Architekt, Urbanist, Lehrer, Berlin 1989, S. 294–315; Klaus-Jürgen Winkler, Kinderheim Mümliswil, in: Der Architekt Hannes Meyer: Anschauungen und Werk, Berlin 1989, S. 182–186; Gabriel Häussle, Hannes Meyer und das Kinderheim in Mümliswil, in: Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn 10/2005, S. 19–28; Juliet Kinchin, Light, Air, Health, in: Century of the Child: Growing by Design 1900–2000, New York 2012, S. 90–94; Susanne Stacher, Hannes Meyer, Mümliswil Children’s Home, Jura, 1938–1939, in: Sublime Visions: Architecture in the Alps, Basel 2018, S. 136–137; Ernst Spycher, Jugenderfahrungen und Lebenswerk. Der Basler Architekt Hannes Meyer (1889–1954) und seine Bauten für die Jugend, in: K+A 3/2022, Bauten für die Jugend, Bern 2022, S. 16–25.

2 Siehe Bauhaus-Archiv Berlin und Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit gta, ETH Zürich und Museum für Gestaltung Zürich, Genossenschaftliches Kinderheim, Mümliswil (1937–1939), in: Hannes Meyer: 1889–1954: Architekt, Urbanist, Lehrer, Berlin 1989, S. 294–315; Klaus-Jürgen Winkler, Kinderheim Mümliswil, in: Der Architekt Hannes Meyer: Anschauungen und Werk, Berlin 1989, S. 182–186; Gabriel Häussle, Hannes Meyer und das Kinderheim in Mümliswil, in: Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn 10/2005, S. 19–28; Juliet Kinchin, Light, Air, Health, in: Century of the Child: Growing by Design 1900–2000, New York 2012, S. 90–94; Susanne Stacher, Hannes Meyer, Mümliswil Children’s Home, Jura, 1938–1939, in: Sublime Visions: Architecture in the Alps, Basel 2018, S. 136–137; Ernst Spycher, Jugenderfahrungen und Lebenswerk. Der Basler Architekt Hannes Meyer (1889–1954) und seine Bauten für die Jugend, in: K+A 3/2022, Bauten für die Jugend, Bern 2022, S. 16–25.