Baukultur im Realitätscheck

Ein kritischer Blick auf das aktuelle Baugeschehen und dessen Auswirkungen auf Altbauten

Von Dr.-Ing. Eva Schäfer, Architekturhistorikerin und Denkmalpflegerin

Bulletin 1/2025 – Histoires d’architectures, 24. mars 2025Im Bauwesen nimmt die Komplexität weiter zu. Die Abhängigkeit von vorfabrizierten Bauteilen betrifft auch den Umgang mit bestehenden Gebäuden. Müssen deshalb auch Baudenkmäler auf Neubaustandard getrimmt werden? Und welche Auswirkungen haben ökologisch nachhaltige Baustrategien auf unsere Baukultur?

Über Baukultur, die Kultur des Bauens, wird aktuell viel diskutiert. Nach einer Definition der UNESCO lässt sich Kultur im weitesten Sinn als Gesamtheit der geistigen, sozialen und materiellen Formen der Lebensäusserungen einer Gesellschaft verstehen, mit der diese direkt und indirekt die eigene Umwelt hervorbringt.1 Abgeleitet vom Grundbegriff der Kultur kann demnach eine Kultur des Bauens als Gesamtheit der eine Gesellschaft kennzeichnenden baulichen Zeugnisse verstanden werden. Neben architektonischen Highlights oder potenziellen Baudenkmälern gehören dazu also auch Bereiche des Gebauten, die vereinfacht als «Zweckbauten» oder «Infrastrukturbauten» betitelt werden könnten. Sie bestimmen unsere Gesellschaft mit und sind Teil unseres Aufenthalts- und Kulturraums. Zudem beinhaltet ein weit gefasster Begriff der Baukultur nicht nur das Gebaute, sondern auch die Prozesse, die zu dessen Entstehung führen.

Komplexität und Neubaustandard

Ein wichtiger Aspekt aktueller Bauprozesse, der auch den Umgang mit bestehenden Bauten betrifft, ist die zunehmende Komplexität. Ein treibender Faktor ist dabei die Digitalisierung. Sie durchdringt nicht nur sämtliche Planungsprozesse, sondern zunehmend auch den Bauprozess. Man kann das als Teil des technischen Fortschritts betrachten, der die Kultur des Bauens schrittweise verändert, aber den Baubestand nicht zwingend überformen muss. Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung bestehen unter anderem darin, dass sie den originalen Baubestand zu einem verzichtbaren Gut werden lässt.2

Abb. 1: Zeugnisse unserer Baukultur am Bahnhof in Frauenfeld (TG). © Wikimedia / JoachimKohlerBremen

Eine weitere Facette der zunehmenden Komplexität im Bauwesen ist die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft oft unbedacht Massstäbe des Neubaus an den Altbau angelegt werden. Es wird auch bei erheblichen Eingriffen in die Altbausubstanz noch von «denkmalgerechtem Umgang» gesprochen. Wenn dieser Umgang für alle Baudenkmäler zum Standard wird, gibt es wenig Möglichkeiten, eine grundsätzliche Auseinandersetzung darüber zu führen, ob die angelegten Massstäbe tatsächlich notwendig sind. So werden Absturzsicherungen und strengere Schall-, Brandschutz- und Erdbebensicherheitsrichtlinien am Altbau von allen Beteiligten als zwingend zu lösende Herausforderungen abgearbeitet.

Wenn man sich grosse Mühe gibt, sieht der Altbau – auch nach einer Renovation oder Umnutzung – annähernd wieder so aus wie vorher. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass wir den Bestand in solchen Fällen unter der Oberfläche auf den heutigen Stand trimmen. Und der nächste Umbau kommt bestimmt.

Abb. 2: Die Digitalisierung verändert auch die Kultur des Bauens: Im bayerischen Wallenhausen bei Ulm entstand 2020 Europas erstes Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Betondrucker. © Peri GmbH

Fertigprodukte am Altbau

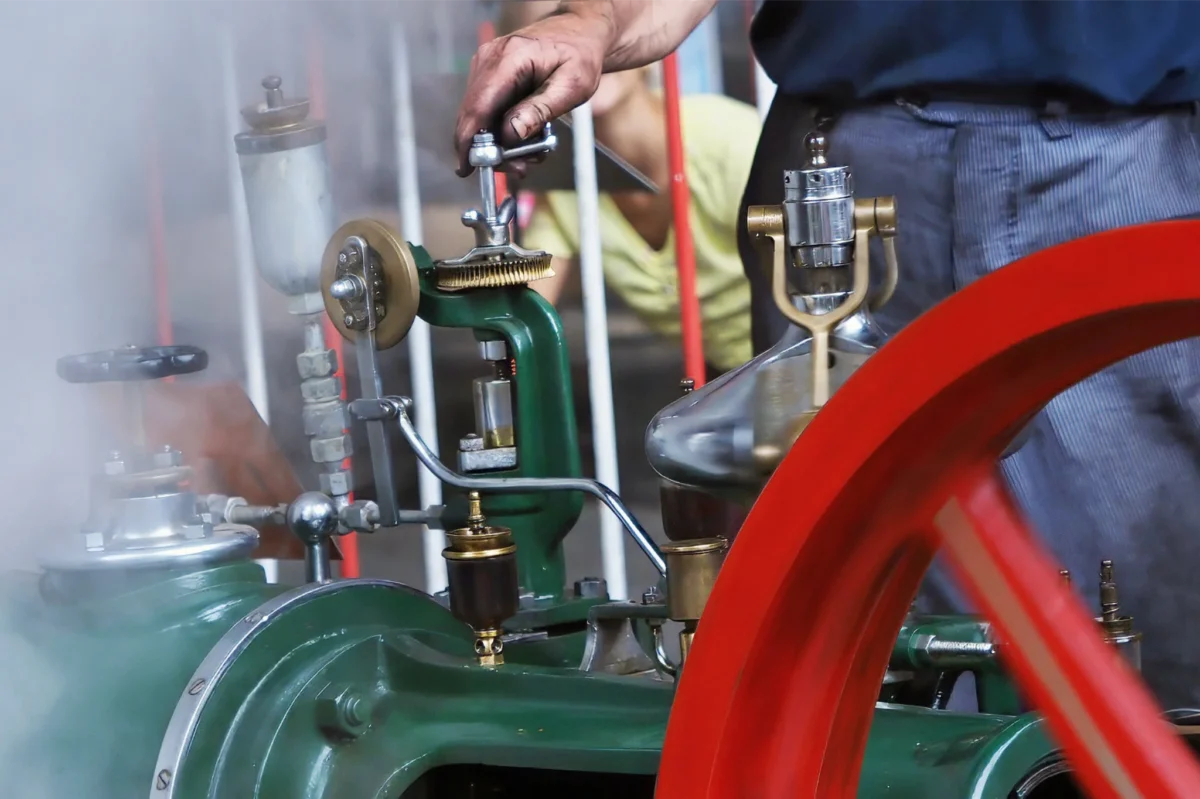

Ein weiterer wichtiger Aspekt der gängigen Kultur des Bauens ist die Abhängigkeit von standardisierten und vorfabrizierten Waren. Unsere Baukultur kennt spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts industriell konfektionierte Fertigprodukte, die das systematische Bauen erleichtern. Die heute vielfach automatisiert hergestellten Produkte sind für die Reparatur und Renovierung historischer Bauwerke jedoch nur selten geeignet. Nicht nur bei Gebäuden, die vor der industriellen Revolution als handwerkliche Unikate erstellt wurden, sondern auch für jüngere Bauten, die bereits mit Fertigbauteilen errichtet wurden, ist es schwer, geeignete Ersatzteile zu finden.

Stark produktabhängige Handwerksgattungen verwenden in aller Regel nur noch (Halb-)Fertigfabrikate bestimmter Herstellerfirmen. Das betrifft nicht nur grosse Bauteile wie Fenster, sondern auch Putze, Farben, Dachmaterialien oder Klebestoffe. Nicht bei «ihrem» Lieferanten bestellbare Ware oder unbekannte, allenfalls sogar traditionelle Produkte können diese Handwerksbetriebe nicht richtig anwenden und lehnen daher jede Haftung ab. Wenn man hingegen das richtige Material und geschulte Handwerker für die entsprechende Arbeit findet, ist man dank ihrer Unterstützung in der Regel schneller am Ziel als mit einem auf die Anwendung von Fertigteilen spezialisierten Betrieb.

Ein einzelnes defektes Bauteil – wie ein Fensterladen – wird in unserer Gesellschaft nur noch selten repariert. In der Regel werden, wenn man schon eine Baustelle eröffnet, potenzielle Verschleissteile ganz ersetzt, auch wenn sie nur einen reparierfähigen Schaden aufweisen. Und meist erfolgt der Ersatz mit einem standardisierten Katalogprodukt. So offeriert zum Beispiel der Elektriker bei einer defekten analogen Klingelanlage einer einzelnen Wohnung gleich eine neue Gegensprechanlage für das ganze Haus. Wenn man als Planerin oder Eigentümer dieses Standardprodukt nicht als adäquaten Ersatz betrachtet, sondern nach geeigneten Alternativen sucht, hat dies einen hohen Zusatzaufwand und Kosten zur Folge.

Abb. 3: Heute werden defekte Bauteile in der Regel ganz ersetzt, auch wenn sie nur einen reparierfähigen Schaden aufweisen. Seltenes Beispiel für eine Reparatur eines hölzernen Klappladens. © Eva Schäfer

Zurück zum Handwerk?

Zu einem rein handwerklichen Bauprozess zurückkehren, um die Qualität der Baukultur zu erhöhen, ist nicht realistisch. Das rein handwerkliche Bauen ist teuer im Vergleich zu den optimierten Abläufen mit Halbfertigprodukten. Der Baubetrieb ist nicht nur auf der Baustelle selbst, sondern bereits im Planungsprozess und insbesondere bei der Fertigung der Baumaterialien auf einen möglichst technischen und raschen Ablauf ausgelegt.

Nach der weiten Definition dessen, was zu unserer Baukultur gehört, sind die Technisierung und der Einsatz von Fertigprodukten ebenso Teil unserer Baukultur wie die Reparatur des Bestehenden. Abgestimmt auf die Bedeutung des jeweiligen Altbaus sind die zur Verfügung stehenden Praktiken sinnvoll einzusetzen. Auch in Zukunft bleibt jedoch das Wissen über die verschiedenen handwerklichen Techniken wichtig, um handwerklich errichtete Baudenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Es gilt, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Reparaturfähigkeit eines Bauteils eine wertvolle Qualität darstellt und auch im Baualltag einzufordern ist.

Abb. 4: Zurück zum handwerklichen Bauprozess? Aufrichtefest um 1895 im Kanton Glarus. © Public Domain / ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Ans_06476-FL

Nachhaltigkeit in Theorie und Praxis

Im Architektur-Diskurs wird zunehmend die Frage gestellt, wie sich Bauten ressourcenschonend planen, realisieren und betreiben lassen. Manche sind beim Thema der ökologischen Nachhaltigkeit noch immer allein auf den Energiehaushalt des Gebäudes im Betrieb fokussiert, andere versuchen auch die Gewinnung und Wiederverwertbarkeit von Materialien in ihre Bauplanung einzubeziehen. Obwohl bei den Architektinnen und Architekten das Interesse für den Bestand und den sorgfältigen Umgang mit Baudenkmälern wieder wächst, geht oft die «Kultur» nach wie vor vergessen, wenn es um nachhaltiges Bauen geht.

Eines der gängigsten theoretischen Modelle der Nachhaltigkeit baut auf den drei Säulen «Ökologie», «Ökonomie» und «Soziales» auf. Wie eine möglichst nachhaltige «Kultur» des Bauens umgesetzt werden könnte, erschliesst sich daraus nicht ohne Weiteres. Ein zweites Modell lässt deshalb die Kultur zusammen mit den sozialen Anliegen als «soziokulturelle» Dimension mit einfliessen. Ein drittes, ausgeweitetes Säulenmodell schliesslich stellt auf der Basis der Ökologie die Säulen der Kultur, des Sozialen und der Ökonomie gleichwertig nebeneinander. Dieses Modell scheint für das Thema der Nachhaltigkeit unserer Baukultur am ehesten in Frage zu kommen. Einen unmittelbaren Einfluss auf die Kultur des Bauens unserer Epoche könnte ein solches Modell dann entwickeln, wenn es die Basis für staatliche Lenkungsinstrumente bildet.

Ob eine bessere Baukultur von oben verordnet werden kann und ob die verschiedenen nationalen Initiativen zur Sensibilisierung für eine höhere gestalterische Bauqualität und Nachhaltigkeit Erfolg haben werden, ist noch offen. Bis heute werden Bestandesbauten gern als besonders schwierige oder zwingend zu optimierende Kandidaten betrachtet.

Abb. 5 a und b: 2021 ging der Pritzkerpreis, die renommierteste Auszeichnung der Architekturbranche, an Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal, die sich für die Erhaltung von Bestandesbauten einsetzen. Mit der Transformation der Sozialwohnbauten im Quartier du Grand Parc in Bordeaux gewannen sie 2019 den europäischen Architekturpreis Mies van der Rohe Award. © Philippe Ruault

Einige Architektinnen und Architekten orientieren sich immerhin an einem möglichst gesamtheitlich nachhaltigen Ansatz. Sie versuchen, nachwachsende, lokale Rohstoffe und kurze Produktionswege, die Reparaturfähigkeit und die Reversibilität ihrer Eingriffe bereits von Beginn an zu berücksichtigen. Themen, die der Denkmalpflegerin aufgrund der Auseinandersetzung mit lokalen Bautraditionen sehr vertraut sind. Solche multifaktoriellen Ansätze zur Nachhaltigkeit versprechen nicht nur, gestalterisch und ökologisch interessant zu werden, sondern könnten auch unsere Baukultur der Gegenwart und der Zukunft positiv beeinflussen.

Do it yourself

Es gibt auch ökologisch-nachhaltige Ansätze in der Baupraxis, die einen Gegentrend zur wachsenden Komplexität und der Zunahme an Gebäudetechnik verfolgen. Die Protagonisten solcher Projekte interessieren sich für bewusst einfach konstruierte Bauten mit einer «natürlichen» Gebäudetechnik. Wenn neu gebaut werden muss, so sollen die Bauten ohne grossen ökologischen Fussabdruck errichtet werden können, ohne für Mensch und Umwelt schädliche Stoffe auskommen und von den Nutzerinnen und Nutzern oder angelernten Laien selbst errichtet werden können. Die Marke «Eigenbau» war bereits in den 1970er-Jahren ein Modetrend für Aussteiger, wird jedoch seither in der Fachwelt – gerade in der reichen Schweiz – als «bricolage» vielfach abwertend beurteilt. Heute wird «Do it yourself» jedoch insbesondere von jüngeren Architektinnen und Architekten wieder positiver bewertet. Dieser Trend zum einfachen, massgeschneiderten und modularen Bauen könnte tatsächlich den Austausch zwischen neuer Bautechnik und dem Bestand fördern, weil der Bestand als Raum, den man sich individuell und ohne viel bauliche Veränderung aneignen kann, geschätzt wird.

Auseinandersetzung mit dem Bestand

In den letzten Jahren werden Fragen der Ertüchtigung, Aktivierung und Umnutzung des Gebäudebestands von vielen engagierten Architekturbüros und auch in der Fachliteratur erfreulich häufig thematisiert und mit Lust auf die Andersartigkeit des Bestands umgesetzt. Während die Entwurfsaufgaben im Bestand in der Vergangenheit nur selten preisgekrönt wurden, ging der renommierte Pritzker-Preis 2021 an das Büro Lacaton & Vassal, das sich dezidiert für die Erhaltung ungeliebter Bestandesbauten einsetzt. Vor dem Hintergrund der endlichen Lebens- und Materialressourcen auf der Erde wandelt sich auch die Architekturausbildung. So werden bei Ausschreibungen von Professuren auch Erhaltungsstrategien im Umgang mit dem Bestand eingefordert.

Eine Frage für die Denkmalpflege wird sein, inwieweit die verstärkte Auseinandersetzung der Architektinnen und Baupraktiker mit dem Bestand unsere Baukultur der Zukunft beeinflussen wird. Zwei Szenarien sind denkbar. Der Trend kann zu einer pietätvollen, differenzierten Auseinandersetzung mit dem Bestand führen, sodass sich auch hierzulande interessierte Architektinnen und Bauhandwerker künftig deutlicher dem Bestand widmen und nicht nur lokale Bau-Macher diese bisher wenig prestigeträchtigen Umbauten oder Neubauten im Bestand umsetzen. Hierfür gibt es Anzeichen, denn Studierende sind sehr an der Auseinandersetzung mit dem Baubestand interessiert, nicht nur aus ökologischer Pietät, sondern auch, weil sie dort individuellere Gestaltungsaufgaben sehen.

Ein etwas kritischeres Szenario dieses Trends könnte aber auch sein, dass angesichts der Masse an Objekten – und weil bei uns nach wie vor Neues immer «besser» ist als Altes – die künftigen Protagonistinnen und Protagonisten unserer Baukultur bewusst oder mit einer gewissen Unbedarftheit den Bestand überformen wollen, statt ihn ernst zu nehmen. In diesem Fall wird in der Inventarisierung vielleicht noch frühzeitiger zwischen dem denkmalwerten und dem Alltags-Baubestand zu unterscheiden sein. Und der Denkmalpflege bleibt auch im 21. Jahrhundert die Aufgabe, auf potenzielle Denkmäler hinzuweisen, ihre manchmal sperrige Andersartigkeit zu vermitteln und sich weiterhin mit Nachdruck für ihre substanzielle Erhaltung einzusetzen.

1 Die «Allgemeine Erklärung der UNESCO zur kulturellen Vielfalt» von 2001 beinhaltet diese Definition. https://www.unesco.de/assets/2001_Allgemeine_Erklärung_zur_kulturellen_Vielfalt.pdf (zuletzt konsultiert am 7.2.2025).

2 Vgl. hierzu aus dem Tagungsband des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege insbesondere: Hans-Rudolf Meier, Digitalisierung als neue Denkmalpflege?, in: Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V., Das Digitale und die Denkmalpflege, Heidelberg 2017, S. 20–23.