Gemeinschaftswerk Landschaft

Vorbildlicher Landschaftsschutz im Valle Bavona

Von Rahel Marti, Co-Geschäftsleiterin Stiftung Landschaftsschutz Schweiz

Bulletin 3/2025 – Espaces ouverts et paysage, 07. octobre 2025Um Landschaft als Naturraum, Kulturraum und Erholungsraum zu erhalten, ist Fachwissen ebenso gefragt wie gesellschaftliches Engagement. Darauf weist die Auszeichnung «Landschaft des Jahres» hin. Aktuelles Beispiel ist die Neugestaltung der von einem gewaltigen Erdrutsch betroffenen Flächen im Valle Bavona.

Mit dem Preis «Landschaft des Jahres 2025» ehrt die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz die Fondazione Valle Bavona und die Gemeinde Cevio für ihre Sorgfalt und ihr solidarisches Handeln zugunsten einer historischen Kulturlandschaft im Tessin. © Fondazione Valle Bavona

Dieses Tal lässt wohl niemanden kalt. Die Schönheit von Landschaft und Natur im Valle Bavona betört ebenso, wie die dicht vorhandenen jahrhundertealten Zeugnisse menschlichen Lebens und Überlebens fesseln. Da mahnen riesige Felsblöcke inmitten von Weiden und Dörfern an die ständig drohenden Naturgefahren, dort zeugen kleinste Anbauflächen und karge Steinhütten von der Armut und den täglichen Kraftakten der Menschen. Dem Leben und Sterben in diesem Seitental des oberen Maggiatals im Kanton Tessin hat Plinio Martini, Dorflehrer aus Cavergno, mit dem Roman «Il fondo del sacco» 1970 ein ergreifendes literarisches Denkmal gesetzt.

Aus dem Wohlstandszeitalter betrachtet, ist das Valle Bavona eine Landschaft der Nostalgie, der Geschichte und Erinnerungen. Sie erzählt, wie unsere Vorfahren ihre Bau- und Bewirtschaftungsformen dem Naturraum erfindungsreich angepasst haben. Die Kohärenz von Natur und Kultur ist im Valle Bavona auch deshalb bis heute hoch, weil es seit dem 17. Jahrhundert wegen der Naturgefahren nicht mehr dauerhaft bewohnt ist. Zwar wurde 1957 eine Fahrstrasse gebaut, doch seit 1977 sind Natur, Landschaft und Ortsbilder durch das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) und später durch das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) streng geschützt.

Schutz und Pflege

Seit 1990 sichert die Fondazione Valle Bavona die geomorphologischen, landschaftlichen, biologischen und ethnologischen Elemente des Tals. Indem sie dessen Qualitäten an die Gesellschaft vermittelt und zahlreiche Anlässe sowie Freiwilligenarbeit organisiert, hilft die Stiftung, das Tal lebendig zu halten. Sie handelt auf der Grundlage des Piano Regolatore Sezione Valle Bavona (Richtplan) von 1985. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Cevio (vormals Cavergno und Bignasco) setzt sie Schutz- und Nutzungsziele des Richtplans um. Sie erarbeitet Vorgaben für Bau, Landwirtschaft und Forst, finanziert Projekte in der Landschaftspflege und fördert und sammelt als Dokumentationszentrum Studien zur alpinen Kultur. Das engagierte kleine Team wird von einer Fachgruppe sowie dem Stiftungsrat verstärkt. Dessen neun Mitglieder vertreten die Gründungsorganisationen Bund, Kanton Tessin, Gemeinde Cevio, die Patriziati von Bignasco und Cavergno sowie die Tessiner Gesellschaft für Kunst und Natur.

Die Fondazione Valle Bavona unterstützt die Instandsetzung historischer Wohnbauten und Ställe, sie erneuert Mauern und Wege, legt Weiden von Büschen frei, beseitigt invasive Arten und pflegt Wälder und Waldränder. An den Arbeiten beteiligen sich oft Freiwillige und Schulklassen. Finanziert werden sie massgeblich von gemeinnützigen und öffentlichen Institutionen wie dem Fonds Landschaft Schweiz oder der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz dank Beiträgen des Gemeinnützigen Fonds des Kantons Zürich. Kurz, die Schönheit des Tals ist der aktiven Teilhabe vieler Menschen und Organisationen und ihrem gemeinnützigen Handeln zu verdanken.

Solidarität und Identität

Zu den sorgsam gepflegten Teilen der historischen Kulturlandschaft zählten auch die Terrassen und Kastanienselven im Gebiet Fontana-Bosco-Mondada. Doch Ende Juni 2024 ging in diesem Bereich ein schweres Unwetter nieder. Menschen starben, Häuser wurden auseinandergerissen, und seither ist das Gelände von Geröll und Felsblöcken überdeckt. Das langjährige Engagement war in kürzester Zeit zunichte gemacht und die hohen landschaftlichen Qualitäten zerstört.

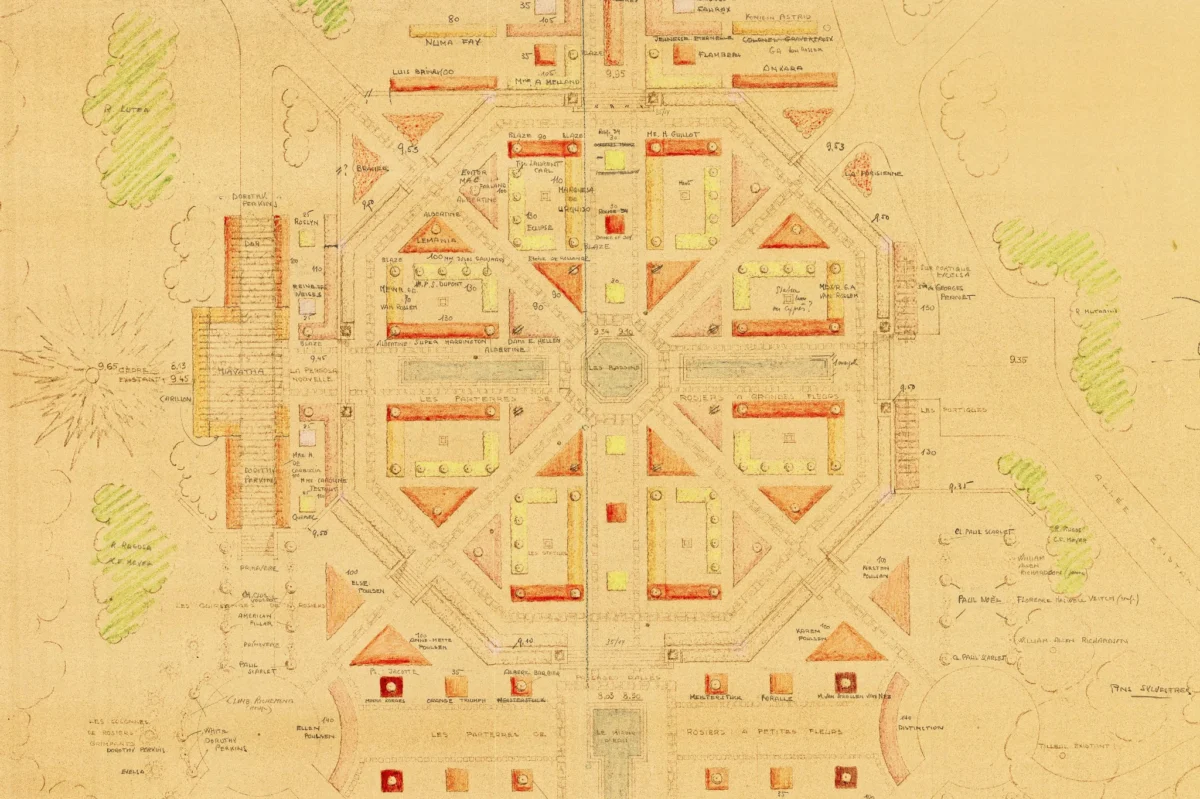

Auf die Räumungsarbeiten nach dem Unwetter vom Sommer 2024 folgt ein partizipativer Prozess mit Betroffenen, der Bevölkerung und Interessierten zur Zukunft der Kulturlandschaft im Valle Bavona. © Fondazione Valle Bavona

Wie weiter? Eilig zu räumen und den alten Zustand wiederherzustellen, würde zu kurz greifen. Denn Unwetterschäden gehören zur Geschichte des Tals und wurden notgedrungen oft in die Kulturlandschaft integriert – Bagger gab es ja noch keine. Davon zeugen etwa die «hängenden Gärten» auf Felsblöcken und die Splüi, die An- und Unterbauten an Findlingen. Zudem nehmen Starkniederschläge mit nachfolgenden Schäden an alpinen Lagen gemäss den aktuellen Klimaszenarien zu. Bezogen auf das Gebiet zwischen Fontana und Mondada fragt sich: Soll es wieder traditionell bewirtschaftet werden? Wie stark wird die revidierte Gefahrenkarte des Kantons die Nutzung beschneiden? Ist es denkbar, einen Teil davon den natürlichen Vorgängen zu überlassen? Wie kann das Tal künftig mit den Unsicherheiten umgehen?

Diese und weitere Fragen soll ein partizipativer Prozess mit Betroffenen und mit der Bevölkerung beantworten. Dazu haben sich die Gemeinde Cevio und die Fondazione Valle Bavona zu einer gemeinsamen Projektorganisation zusammengeschlossen, an der auch der Kanton beteiligt ist. Das Vorgehen bündelt staatliche Verantwortung und langjähriges Wissen und Erfahrung in der Landschaftspflege. Es setzt auch das solidarische Handeln für die Kulturlandschaft fort, die im Valle Bavona seit alters ein Gemeinschaftswerk ist. Und schliesslich können die Menschen durch die Partizipation die Trauer über die Unwetter verarbeiten und sich neu mit dem Gebiet identifizieren.

Gemeinschaft statt Rendite

Das Valle Bavona ist kaum mit Alltagslandschaften zu vergleichen – doch das gewählte Vorgehen ist übertragbar. Einerseits zeigt es, dass Landschaftsschutz nicht einseitiges Konservieren bedeutet, sondern das agile Reagieren auf neue Rahmenbedingungen sowie eine fortlaufende Qualitätssicherung. Andererseits wird erkennbar, wie ergiebig der Einbezug gemeinnütziger Akteurinnen in die Landschaftsgestaltung ist, denn auf deren Kompetenzen können Gemeinde und Bevölkerung abstützen und aufbauen. Relevant ist zudem das Netzwerk der Fondazione Valle Bavona aus freiwilligen Helferinnen und finanziellen Unterstützern. Deren langjähriges hohes Engagement für den Erhalt und die Pflege der traditionellen Kulturlandschaft und ihr über Jahrzehnte aufgebautes Landschaftswissen sind nun auch bei der Weiterentwicklung der Tallandschaft gefragt. Deutlich zeigt sich auch, dass Landschaftspflege ein Gemeinschaftswerk ist – solidarisch finanziert und getragen von einem Teil der Talbevölkerung und von Geldgeberinnen und Geldgebern auswärts. Renditedruck verträgt Landschaft dagegen schlecht.

Für die Landschaftspflege, hier ein Sanddornhain, kann die Fondazione Valle Bavona auf ein Netzwerk aus freiwilligen Helferinnen und finanziellen Unterstützern zählen. © Fondazione Valle Bavona

Landschaft des Jahres

Mit der Auszeichnung «Landschaft des Jahres 2025» an die Fondazione Valle Bavona und die Gemeinde Cevio unterstreicht die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ihre Anerkennung für gemeinnützige Akteurinnen und Akteure und für solidarisches Handeln in der Landschaftspflege. Inzwischen hat das Steuerungsgremium aus Kanton, Gemeinde und Fondazione den partizipativen Prozess für die Neugestaltung der betroffenen Flächen gestartet, und alle am Valle Bavona Interessierten können sich dazu äussern.

Die Auszeichnung reiht das Valle Bavona ein in die illustre Gesellschaft von Gegenden, die den Preis der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ebenfalls erhalten haben. Landschaftsperlen aus vergangenen Jahrhunderten wie etwa die Freiburger Sakrallandschaft sind dabei die Ausnahme. Meistens würdigt die Auszeichnung das Handeln in der Gegenwart und damit das Verknüpfen dauerhafter und existenzieller Werte und neuer Bedürfnisse – dafür stehen etwa die Tourismuslandschaft am Chäserrugg im Toggenburg, die Energieinfrastrukturen am Aare-Hagneck-Kanal oder die Bauberatung für die Weilerlandschaft am Frienisberg direkt vor Berns Stadtgrenze. Indem sie solche Beispiele hervorhebt, vermittelt die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz auch, wie oft es beim Landschaftsschutz ums Bauen geht. Und da gilt die Kurzformel «Baukultur ist Landschaftsschutz» – eine Art Umkehrung des Titels von Rolf Keller, der seine alarmierende Publikation von 1973 «Bauen als Umweltzerstörung» nannte. In den ausgezeichneten Regionen sind ausserdem in der Regel zwei grundlegende Bedingungen erfüllt: Einerseits macht der Landschaftsschutz einen bedeutenden Teil der Raum- und Ortsplanung aus, und andererseits ist das Engagement der Menschen vor Ort für die Anliegen der Landschaft hoch. Beides ist gefragt, um in der zunehmend dichter bebauten Schweiz die Landschaft als Naturraum, Kulturraum und Erholungsraum zu erhalten.

Mehr zum Valle Bavona

Das Valle Bavona im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN): Objekt 1808

Das Valle Bavona im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS): Objekt 4165

Plinio Martini, Nicht Anfang und nicht Ende, Roman, Limmat Verlag, Zürich 2023.

www.bavona.ch: Ausführliche Informationen der Fondazione Valle Bavona zu Arbeitsweise und Projekten sowie Jahresberichte.

www.fondadaboscomontana.ch: Partizipativer Prozess zur Neugestaltung der vom Erdrutsch betroffenen Landschaft.

Zwischen Fontana (links) und Mondada im Valle Bavona überdeckt seit Ende Juni 2024 ein gewaltiger Erdrutsch die zuvor sorgsam gepflegten Kastanienselven und Terrassenkulturen. © Georg Aerni

Solidaritätsaktion

Der Fotograf Georg Aerni hat das Gebiet Fontana-Bosco-Mondada im April 2025 porträtiert. Die Fotografie kann als Print (Format F4, 128 × 89,5 cm) zum Preis von 200 Franken (oder höher) erworben werden. Der Verkaufserlös geht vollumfänglich an die Fondazione Valle Bavona.

Bestellung: fondazione@bavona.ch

Mehr über Georg Aerni: www.georgaerni.ch

Energieinfrastrukturlandschaft am Aare-Hagneck-Kanal: Die Fischtreppe und zahlreiche weitere Anlagenteile zeugen davon, dass das Flusskraftwerk Hagneck landschaftsschonend und mit baukulturellem Anspruch saniert und ausgebaut wurde. © Michel Jaussi

Tourismusinfrastrukturlandschaft Chäserrugg: Bauen für den Tourismus im Toggenburg – hier das Gipfelgebäude auf dem Chäserrugg, entworfen und gebaut vom Architekturbüro Herzog & de Meuron. © Toggenburg Bergbahnen AG, Corinne Cuendet

Frienisbergplateau bei Bern: intakt erhaltene Weiler in einer kontinuierlich aufgewerteten Kulturlandschaft. Zentrale Akteurin ist die interkommunale Fachberatung Baugestaltung, ein Expertengremium im Mandat der Gemeinden Wohlen, Meikirch, Bremgarten und Kirchlindach. © Irene Weissmann

Landschaft des Jahres

Seit 2011 ernennt die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz jeweils eine Landschaft des Jahres. Die Auszeichnung kommuniziert die Werte der Schweizer Landschaften und honoriert das lokale Engagement für die Landschaftspflege. Die Auswahl erfolgt durch den Stiftungsrat auf Vorschlag der Geschäftsstelle. Gestiftet wird der Preis vom Migros-Genossenschafts-Bund und von Balthasar Schmid, Meggen. Die Preissumme beträgt 10’000 Franken.

Die bisher ausgezeichneten Landschaften:

2011 Val Sinestra GR

2012 Birspark-Landschaft BL

2013 Campagne genevoise GE

2014 Valle di Muggio TI

2015 Innerrhoder Streusiedlung AI

2016 Wildheulandschaft Isenthal UR

2017 Energieinfrastrukturlandschaft am Aare-Hagneck-Kanal BE

2018 Le paysage sacré des abbayes et monastères du bassin de la Sarine FR

2019 Moorwälder der Ibergeregg SZ

2020 Hangbewässerungslandschaft der Oberwalliser Sonnenberge VS

2021 Tourismusinfrastrukturlandschaft Chäserrugg/Toggenburg SG

2022 Paysages d’allées du Val-de-Ruz NE

2023 Klettgau SH – Agrarlandschaft im Zeichen der Biodiversität

2024 Weilerlandschaft am Frienisbergplateau BE

2025 Valle Bavona TI: Agire in solidarietà per un paesaggio culturale nel cambiamento climatico

www.sl-fp.ch